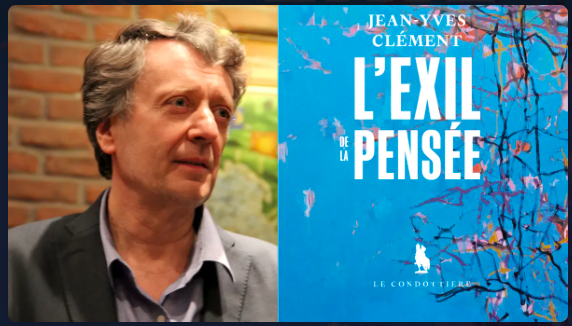

Entretien avec Jean-Yves Clément. L’écriture et l’exil

Jean-Yves Clément et éditeur et écrivain. Avec un court recueil, mais dense par la pensée, il nous gratifie de ses aphorismes, publiés aux éditions Le Condottière. Pensées, maximes et « variations » sur l’écriture. Paraîtra dans la revue Liv'arbitres début novembre.

Marc Alpozzo : Jean-Yves, votre recueil L’Exil de la pensée (Le Condottière, 2025) alterne pensées, maximes et « variations » sur l’écriture. C’est ce qu’on nomme un recueil d’aphorismes mais d’un genre particulier. D’où vous en est venue l’idée et comment l’avez-vous conçu ?

Jean-Yves Clément : Il est venu « inopinément » comme dirait Nietzsche, au fil du temps… sachant que j’écris des aphorismes depuis toujours, ayant déjà publié précédemment trois recueils. On récolte au fur et à mesure du temps, et au bout d’un moment, le tout devient livre, avec pour autant une sorte de trajectoire bien déterminée, qui vient ensuite. Me vint l’idée de deux parties, « Notations » et « Variations », le tout m’inspirant le titre L’Exil de la pensée. Dans les Notations se mêlent tous genres de pensées, où j’explore plusieurs formes possibles de l’aphorisme. Je n’aime guère les recueils monocordes où ne s’exprime qu’un style, alors qu’il en est tant ! Les Variations sont plus ambitieuses puisqu’il s’agit de varier, comme on le ferait en musique, un thème – ici l’exil. Pari audacieux mais qui rejoint mon fantasme, l’alliance de la musique et des mots.

M. A. : Ce livre se place sous l’influence de Nietzsche mais s’inscrit aussi dans une tradition française, celle qui va de Chamfort à René Char, qui remonte également au XVIIe siècle. Comment ces figures ont-elles précisément façonné votre style, teinté me semble-t-il d’une sorte de « nonchalance » métaphysique ?

J.-Y. C. : Je crois que l’aphorisme invite naturellement à cette « nonchalance », cette sprezzatura tel que la qualifie Castiglione… Nietzsche, avec son assertion célèbre : « Ces Grecs étaient superficiels… par profondeur », en fixera le ton ! Le défi est que rien ne pèse ni ne pose, pour paraphraser Verlaine, et que le « profond » s’exprime derrière une surface qui en fasse le seul accès possible. J’aime les figures qui définissent une chaîne de « moralistes » à travers le temps. J’y ajouterais le si clairvoyant Joseph Joubert, le subtil Jules Renard, ou le visionnaire Henry David Thoreau, qui chacun ont une vision propre de l’aphorisme, qui est avant tout d’essence poétique. « Corriger le style, c’est corriger la pensée », écrit Nietzsche, je m’associe totalement à cette affirmation ! Nietzsche, le père du « perspectivisme » - l’aphorisme est une sorte de perspective artistique figée en vérité !

M. A. : Il semble que vous décriviez cet exil comme un espace où la vie et les mots coïncident. À quoi correspond pour vous « l’exil de la pensée » ?

J.-Y. C. : Ce qui doit coïncider c’est bien « l’œuvre et la vie », c’est elle, la quête, et c’est ce que j’aime précisément chez Nietzsche ou Thoreau. Sinon le penseur n’est qu’un camelot d’idées comme un autre ! Ce que je nomme « exil » est une métaphore bien sûr, pas d’un exil au sens propre - même s’il peut s’en approcher aussi –, mais d’un « ailleurs » où pensée et mots pourraient coïncider au-delà de la pensée traditionnelle qu’il s’agit alors de congédier – comme le fait la musique qui sait franchir le mur de la parole. L’exil de la pensée n’est pas une pensée autre mais plutôt son dépassement – qui la pousse à bout ! Comme certains grands musiciens dans leurs « thèmes et variations », Beethoven en premier lieu. La musique étant une éternelle variation d’elle-même… en ce sens, l’exil est une forme d’aboutissement proche du silence… la Nature, qui est le modèle pur de toute chose, est le temple du silence...

M. A. : La musique, omniprésente dans toute votre œuvre, semble jusqu’à imprégner la forme de ce recueil. Comment a-t-elle guidé votre écriture ? Peut-on dire qu’il s’agit avant tout d’un livre musical ?

J.-Y. C. : Oui, pourquoi pas, à sa manière. L’aphorisme me semble la forme littéraire musicale par excellence, par son économie résolue et sa façon concise de dire un maximum de choses dans un minimum de mots. En effet, la musique cultive l’art de la miniature comme aucun autre art, depuis toujours. Elle croit davantage en l’intensité qu’à la dilution. Comme disait Nietzsche (encore !), le grand musicien de la pensée, « Je me targue d’écrire en dix lignes ce que d’aucuns écrivent en dix volumes – n’écrivent pas en dix volumes ! » La musique me paraissant être la forme poétique supérieure par excellence, en ce sens elle est aussi le modèle absolu du style et de son exigence. L’obsession finale, c’est celle de « l’aphorisme pur » qui se suffit à lui-même !

M. A. : Votre livre exprime une vision de la vie comme « grâce ». Vous êtes aussi l’auteur de nombreux livres ; ces pensées sont-elles le signe d’un retour sur votre travail, comme le serait un exil personnel dans le monde contemporain, voire postmoderne ?

J.-Y. C. : D’abord je voudrais m’expliquer sur cette notion personnelle de grâce. Elle est pour moi l’essence de la vie, comme une sorte de philtre invisible dans lequel nous baignons en permanence mais dont nous ne ressentons que rarement la présence. C’est quand nous sommes en contact avec lui que nous sommes véritablement créatifs, « inspirés », dans l’art ou dans quoi que ce soit d’autre. La véritable quête, consciente ou pas, c’est elle – et « l’exil » c’est elle aussi ! Ces pensées s’inscrivent en parallèle de mes autres livres, qui sont essentiellement des ouvrages autour de la musique, qui tentent de la saisir poétiquement, de façon ostentatoirement non musicologique. Alors, au monde contemporain j’oppose un monde résolument « inactuel » (comme dirait Nietzsche !) – et pourtant d’une présence selon moi bien supérieure !