Le temps des récits ou le goût de l’homme (Gérald Macé)

On pourrait imaginer un musée dans lequel les morts et les vivants se mettraient à parler ensemble. Que se raconteraient-ils? C’est sûrement la question que s’est posée Gérard Macé. Réponse : ils se raconteraient très certainement les mêmes récits. C’est donc autour de cette idée, je n’en vois pas d’autres, que l’auteur a réunis ces quatre textes, convoquant tour à tour Pierre Clastres, Marcel Griaule et Georges Dumézil, afin de montrer que, si tous les hommes n’habitent pas le même sol ou le même sens, ils partagent en revanche les mêmes récits, et c’est ce qui les fait appartenir à la même communauté. Recension parue dans la revue en ligne Boojum, et désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

Gérald Macé aime se dire écrivain de la mémoire vivante et poétique. Dans ce livre, assez court, paru chez Folio, on peut en faire largement l’expérience. S’y mêlent plusieurs expériences venues des mondes anciens et aujourd’hui souvent ignorés, grâce à quatre essais de nature ethnologique réunis aujourd’hui sous le titre, qui fut celui d’un recueil paru initialement au Promeneur (Gallimard), en 2002. L’auteur y a ajouté un autre texte Le livre et l’ombrelle, paru au Temps qu’il fait, en 2006, où il nous parle de l’Ethiopie chrétienne.

Gérald Macé aime se dire écrivain de la mémoire vivante et poétique. Dans ce livre, assez court, paru chez Folio, on peut en faire largement l’expérience. S’y mêlent plusieurs expériences venues des mondes anciens et aujourd’hui souvent ignorés, grâce à quatre essais de nature ethnologique réunis aujourd’hui sous le titre, qui fut celui d’un recueil paru initialement au Promeneur (Gallimard), en 2002. L’auteur y a ajouté un autre texte Le livre et l’ombrelle, paru au Temps qu’il fait, en 2006, où il nous parle de l’Ethiopie chrétienne.

Le premier texte aborde le cannibalisme primitif. On se souvient bien sûr du texte de Montaigne sur les cannibales qui est une comparaison ciblée entre le monde européen (principalement les Portugais) et le nouveau monde, c’est à dire les Indiens. Je pense évidemment que vous pensez comme moi, à cet extrait digne de la belle et profonde plume de notre humaniste français : « Je ne suis pas marri que nous remarquons l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action, mais oui bien de quoi, jugeant bien de leurs fautes, nous soyons si aveugles aux nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par tourments et par gênes un corps encore plein de sentiment, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux (comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîches mémoires, non entre des ennemis anciens, mais entré des voisins et concitoyens, et, qui pis est, sous prétexte de piété et de religion), que de le rôtir et manger après qu'il est trépassé. » Eh bien, on retrouve un ton similaire sous la plume de Gérard Macé, qui nous parle clairement du goût de l’homme, lorsqu’on le mange, pour ceux qui ont eu le plaisir de le manger. Apparemment, ça aurait le goût du cochon, celui que l’on élève en Europe ! l’auteur part d’une relecture d’un des livres majeurs de Pierre Clastres Chronique des Indiens Guayakis, sous-titré « une société nomade contre l’État ». Tout le monde se souvient de l’autre livre majeur du même auteur, La Société contre l'Etat : Recherches d'anthropologie politique. Pierre Clastres qui partit un jour à la rencontre d’une société encore « verte », comme disent les ethnographes aujourd’hui, autrement dit d’un groupe d’hommes qui n’aurait pas respiré l’air mortel de la civilisation. » C’est donc un texte sur l’anthropophagie que nous livre Gérard Macé, un texte sur la saveur de la chair humaine. Pour plus de précision, voilà l’exemple d’un passage étonnant, aussi curieux que glaçant :

Pierre Clastres en 1974

« Les Ache mangent bien leurs morts, dont ils font rôtir le cadavre sur un gril, en recueillant la graisse dont ils raffolent. Seuls les enfants sont mangés bouillis, car si on faisait rôtir il n’y en aurait pas pour tout le monde. Or, le partage est la règle : on garde même un morceau pour les absents, pour ceux qui sont partis à la chasse et n’ont pas eu le temps de revenir avant que le corps ne pourrisse. »

Parlant un jour d’après-midi, avec la plus âgée des Guayakis, Jygi, l’anthropologue entend ébahi, que l’une de ses filles défuntes aurait été tout bonnement mangée. Voilà le topo ! Ce peuple primitif est cannibale, mais soyons prudent, au moins autant que Montaigne, tout aussi civilisés que nous néanmoins, puisqu’ils ont fondé le même tabou fondamental que le nôtre : l’inceste, auquel ils ajoutent l’interdit d’une chair humaine, « puisqu’on ne mange pas ceux avec qui on ne ferait pas l’amour », donc les parents ou les enfants de la famille du défunt.

Puis, on passe à l’Éthiopie, la terre de Lucy, où l’ombrelle est pour tout le monde, mais le bâton réservé aux hommes. À ce moment-là, ces « peuples ne croient plus aux fables qui font d’eux des êtres supérieurs, ils ont encore la passion de l’origine, qui les fait remonter au Déluge, ou descendre de la plus haute Antiquité. » Nous sommes là dans Lalibela, à la fin du XIIe siècle, alors que Saladin a repris « la vraie Jérusalem ». Nous sommes là encore plongés dans les contes et récits de l’humanité. L’Éthiopie est alors un haut-lieu de la civilisation. Et là, soudain, vient s’imposer deux objets sacrés, pivots de cette civilisation et de cette culture : l’ombrelle et le bâton. C’est probablement dans ces moments que la magie poétique des textes de Gérard Macé marche le mieux. On voyage dans le temps et l’espace, comme si les géographies se mêlaient aux différentes temporalités, nous montrant que tous nos récits forment une sorte d’unité multiple et bariolée.

« Sans supprimer la pesanteur ni les corvées, l’ombrelle et le bâton jouent le même rôle que le balancier pour le funambule, et donnent à chaque silhouette une allure princière, malgré le dénuement et la précarité. L’ombrelle surtout, l’ombrelle qui a besoin du bâton pour arrondir sa corolle, et pour faire la roue comme un paon, semble donner de l’équilibre sur une route mal empierrée, rude chemin de la vie où l’on peut trébucher à chaque pas. Parapluie rincé par deux mois d’averses, qui sert ensuite à se protéger du soleil, c’est une voûte céleste une peu trouée, un dôme et un toit portatifs, dont l’ombre vacille comme celle d’une toupie. »

Alors qu’Hésiode en Afrique, le troisième texte est une méditation sur les récits que se sont toujours racontés les hommes, cette part fictionnelle qui est au fondement de tous les grands discours ethnographiques, Gérard Macé aborde ce qui se passe en pays dogon, et nous parle longuement du livre de Michel Leiris L’Afrique fantôme, qui, avec ses lettres à sa femme, nous renseigne sur son séjour sur ces terres du 28 septembre au 19 novembre 1931. On y lit « ses fatigues, son écœurement devant certaines pratiques, son ennui et son découragement ». Gérard Macé évoque le dégoût et la rage de Michel Leiris, « sous la férule de Griaule », incarnant la terrible et honteuse prédation de l’homme blanc, tout autant que « l’intrusion gênante du Blanc, voire de la violence qu’il exerce sur le milieu qu’il observe, et que modifie d’ailleurs sa seule présence ». N’allez donc pas voir là, les sanglots de l’homme blanc, assez friand de l’autoflagellation et des larmoiements sur son passé, parfois honteux dans les siècles précédents, mais plutôt, une réflexion critique sur les limites du travail de chercheur dans ces pays lointains, les limites du travail scientifique, à la recherche de la donnée exacte, capable de tout saccager pour obtenir ce qu’il recherche dans ces pays, bousculés peut-être dans leur âme, par ces enquêteurs aux enquêtes plus proches souvent des « enquêtes de police ».

Michel Leiris

Écoutons Gérard Macé :

« Griaule est un énergique meneur d’hommes, un infatigable collecteur d’objets et un redoutable interrogateur, mais c’est aussi un interprète forcené, qui refuse de connaître ses limites. D’autant plus qu’à propos des Dogons, il est animé par le zèle des convertis : s’il les aime aussi passionnément, c’est qu’il a découvert grâce à eux qu’une société africaine pouvait avoir une organisation complexe, des récits structurés, des croyances qui inspirent des pratiques précises : « Ces hommes prévient-il dans l’avertissement à Dieu d’eau, vivent sur une cosmogonie, une métaphysique, une religion qui les mettent à hauteur des peuples antiques et que la christologie elle-même étudierait avec profit ». »

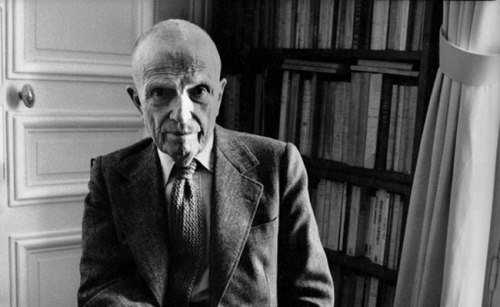

Georges Dumézil dans son bureau à Paris

- vers 1985/86. Photographe non identifié.

Le dernier essai, Le secret des dieux, est probablement celui que je préfère. Gérard Macé nous parle de l’helléniste Georges Dumézil, dont il nous fait un très beau portrait, et on sait combien l’anthropologue et historien français a aimé les dieux. L’auteur nous parle de son tout dernier ouvrages, Esquisses de mythologie, que le spécialiste des textes les plus anciens des mythologies et des religions des peuples indo-européens, maîtrisant plus d’une trentaine de langue, parfois des langues oubliées, a écrit, alors qu’il avait plus de quatre-vingts ans passés. Gérard Macé peut alors, dans ce dernier essai, développer la thèse de son livre : nous mettre en garde contre le dogme scientifique et sa quête presque folle de la vérité au risque de la littérature et du pouvoir des récits, « cette comédie humaine qui se joue sans costume à des milliers de mètres d’altitude, et à des siècles de distance », et qui sont le socle commun de notre communauté humaine, le garant et aussi le dépositaire.

Gérard Macé © Francesca Mantovani, Gallimard

Gérard Macé, Le goût de l’homme, Gallimard, Folio Essais, Paris, 2019, 128 p.

En couverture : Miquel Barceló. Lanzarote 11, 1999. Aguafuerte y aguatinta. Tableau Dessin, Aquarelle.

Pierre Clastres - Voix singulière -

INA - Document France Culture