« Vivre une vie philosophique », Thoreau par Onfray

Le philosophe médiatique Michel Onfray revient sur un mythe philosophique américain, Henry-David Thoreau, en proposant dans son ouvrage, un portrait écologiste et libertaire du philosophe de la désobéissance civile. J'ai repris cette chronique jadis parue dans la revue en ligne Boojum, pour réaliser une étude plus longue qui m'a permis de démythifier Thoreau. Celle-ci est à paraître dans la revue Livr'arbitres.

Parler de Thoreau, généralement, c’est prendre le risque de sombrer immédiatement dans les clichés : le mythe de l’ermite ; la simplicité volontaire ; l’individualisme radical ; le rejet de la société. Cela étonnera quelques lecteurs, mais un bon livre français, et qui a presque dix ans, décape ces idées reçues. Signé Onfray, son éditeur dit qu’il « déconstruit les mythologies religieuses, philosophiques, sociales et politiques génératrices d’illusions. » Et ce n’est pas peu dire.

L’altruisme de Thoreau

Les titres des chapitres sont évocateurs : « Qu’est-ce qu’un grand homme ? », « Un indien chez les cowboys », « Une cabane transcendantale », « Le contre-frottement qui arrête la machine ». Il revoit le mythe du désobéissant américain, dans un livre en forme de manifeste pour une vie philosophique libre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a vu une chose évidente dans l’entreprise de Thoreau, c’est qu’elle est tournée vers l’autre. Altruiste, les ouvrages du philosophe américain, et écologiste avant l’heure, notamment dans son journal et son chef-d’œuvre de la philosophie existentielle Walden dans les bois (1854), ne manquent pas de nous ramener à une profonde préoccupation pour la communauté et la responsabilité sociale, même s’il prône la liberté individuelle.

Le philosophe épris de justice

Son but : nous révéler une autre part de Thoreau. Celle du Thoreau politique (action concrète), épris de justice, et opposé à l’État, devenu au fil des années l’apôtre d’une certaine insurrection, théorisée dans ses livres De la désobéissance civile, ou encore son Plaidoyer pour John Brown. Ce qu’il faut rectifier, c’est que l’on dépeint généralement Thoreau comme un ermite qui vit seul dans les bois, et rejette l’État. En dégageant le portrait double du philosophe américain, Michel Onfray remanie les traits d’un écologiste et libertaire (action utopiste) qui, en parallèle d’une vie contemplative associée à une vie active, veut créer les conditions d’une existence meilleure et plus harmonieuse pour l’humanité. Il n’est donc pas contre l’État, mais conteste plutôt des lois qu’il juge injustes, comme l’esclavage et la guerre contre le Mexique. Tâchons aussi de se rappeler, que Thoreau dans sa maison en bois au milieu de la nature, n’a jamais coupé les liens avec sa famille, et passait de longues heures à discuter avec des visiteurs.

Une vie plus authentique

L’utopie du philosophe ainsi révélée a de quoi séduire. Sauf que, le mythe de Thoreau comme défenseur de la vie primitive, doit être revu et corrigé. Si l’entreprise littéraire de Michel Onfray est celle d’un homme qui cherche un modèle pour la vie quotidienne, elle rejoint celle de ce grand marcheur américain en quête d’une philosophie invitant chacun à une pensée en adéquation avec ses actes. La nature n’était pas idéalisée par Thoreau, mais concrète. Loin, donc, du cliché ermite et écolo, Thoreau ne rejetait pas le progrès. Il jouissait au contraire d’un certain confort dans sa cabane en bois, et ne se privait pas d’aller en ville quand nécessaire. Mais il se méfiait de son emprise aliénante. Il prônait également l’esprit critique, et qui était un exercice simple : penser par soi-même pour vivre plus authentiquement. On relira pour comprendre, Civil Disobedience (1849), où il défend la désobéissance civile face à un État jugé immoral, loin des outrances de la désobéissance civile contemporaine. Il pensait que l’on devait écouter notre conscience plutôt que se plier aux conventions sociales. Loin des postures, il n’appelait pas au chaos, mais à une exigence et une responsabilité personnelle rigoureuse. La vie authentique n’étant pas non plus une admiration naïve de la nature (Gaïa), mais plutôt un reflet de notre intériorité contre l’aliénation moderne des villes. En observant la nature, avec la précision d’un scientifique, il retrouvait enfin une forme de sérénité, non-naïve, mais adéquate à sa vraie nature personnelle. Disons qu’il s’ancrait dans un réel tangible, et loin des abstractions sociales.

Thoreau démythifié

On pourra dès lors, remercier Onfray d’avoir ainsi démystifié Thoreau, en le ramenant à sa vraie radicalité : ce n’était ni un gourou New Age ni un ascète, mais un penseur qui mariait contemplation et révolte. À l’instar d’Onfray, il faudra insister sur le Thoreau politique, souvent éclipsé par l’image du « penseur des champs », et critiquer la récupération moderne de ses idées dans des contextes dépolitisés. De cette biographie intellectuelle, retenons un texte programmatique, et une invitation à des exercices spirituels pour questionner sa vie, et la rendre plus authentique, ce qui est plus proche de l’intention philosophique de Thoreau, que les mythes trop faciles qui entourent son œuvre de nos jours.

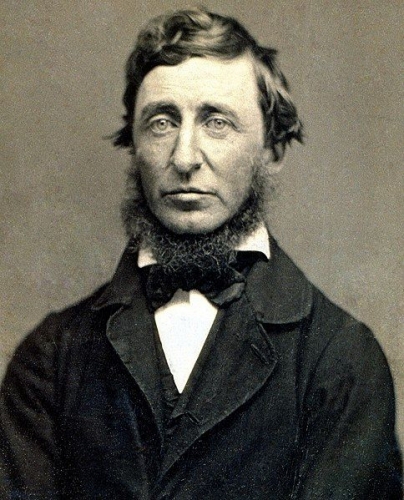

Portrait de Henry David Thoreau

(1817-1862)

Michel Onfray, Vivre une vie philosophique, Thoreau le sauvage, Le Passeur, septembre 2017.