Entretien avec Réginald Gaillard, « La poésie explore ses anfractuosités »

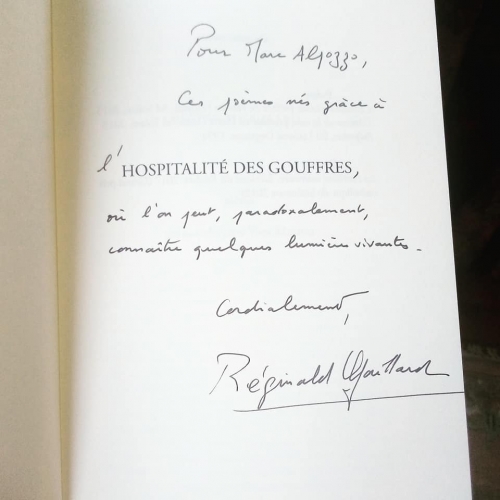

Au milieu de parutions de plus en plus alimentaires, dont le but de cette nouvelle littérature est de servir les besoins de lecteurs en mal de divertissement, fleurit, loin des projecteurs, une poésie exigeante et intelligente, forte et courageuse. Parmi ces publications qui sont le sang neuf de la littérature du 21e siècle, on trouve quelques textes roboratifs. Hospitalité des gouffres, de Réginald Gaillard, emprunte à ceux-ci cette aspiration au jour nouveau. L'auteur m'a aimablement envoyé un exemplaire dédicacé. L'oeuvre étant si belle et intense. J’ai eu la chance de pouvoir poser quelques questions à l’auteur pour la revue Boojum. Voici désormais le compte-rendu en accès libre dans l'Ouvroir.

Marc Alpozzo : Nous vivons une époque à mon avis « anté-littéraire » au sens d’une opposition à ce que la littérature a toujours servi. Avec les romans « feel-good », la littérature de masse, la reconnaissance internationale de ce qu’autrefois on appelait le « mauvais genre », devenu la forme achevée presque, de ce que la littérature doit proposer à un lecteur avide de divertissement et de catharsis à peu de frais, vous écrivez de la poésie, plusieurs parutions de recueils de poésie avant celui-ci, un roman Grand prix de la littérature catholique 2018, quel regard posez-vous sur la production littéraire de notre époque ? Pourquoi un tel effondrement selon vous ?

Marc Alpozzo : Nous vivons une époque à mon avis « anté-littéraire » au sens d’une opposition à ce que la littérature a toujours servi. Avec les romans « feel-good », la littérature de masse, la reconnaissance internationale de ce qu’autrefois on appelait le « mauvais genre », devenu la forme achevée presque, de ce que la littérature doit proposer à un lecteur avide de divertissement et de catharsis à peu de frais, vous écrivez de la poésie, plusieurs parutions de recueils de poésie avant celui-ci, un roman Grand prix de la littérature catholique 2018, quel regard posez-vous sur la production littéraire de notre époque ? Pourquoi un tel effondrement selon vous ?

Réginald Gaillard : Votre première question ne me laisse pas indifférent — et me fait sourire — car il se trouve que je suis commercial dans le milieu du livre, « représentant »… pour un des grands éditeurs de la place de Paris, comme l’on dit. On peut donc dire que je suis aux premières loges... Pour ma part je ne dirai pas que nous assistons à un effondrement. N’oublions pas qu’Une saison en enfer reste dans les cartons… que les tirages dans les années 30 n’excédaient pas quelques centaines, au mieux quelques milliers d’exemplaires pour des auteurs qui sont aujourd’hui considérés comme des écrivais majeurs, ne citons que Claudel ou Suarès. Le problème, me semble-t-il, c’est le fonctionnement des maisons d’édition dans un cadre de concurrence exacerbée : en caricaturant beaucoup, bien sûr, je dirais que ce ne sont plus les éditeurs en définitive, qui décident, mais les contrôleurs de gestion, experts comptables et autres commissaires des comptes de tout poil, tous docteurs ès tableurs xl, pour lesquels un livre doit être rentabilisé en 3 mois, puisqu’on doit payer l’imprimeur et les principaux frais dans les trois mois… autant dire que cela condamne tout livre un tant soit peu difficile, donc la poésie, le théâtre, les essais de critique littéraire etc., dont la rentabilisation se fait sur des années... Il faut donc équilibrer les publications, pour équilibrer les comptes, du moins dans les grandes maisons. Chez Corlevour, comme je n’ai quasiment pas de frais fixes et aucune dette, je fais donc ce que je veux, je suis libre. Souvent je rappelle cette anecdote : à Gide, qui se plaignait de la piètre qualité des romans de Simenon, il se dit que Gaston Gallimard aurait répondu : « J’édite Simenon pour que vous puissiez éditer vos romans » — s’entend ceux que Gide passait dans la Blanche en tant qu’éditeur, pas forcément les romans de Gide lui-même. Je rappelle par ailleurs que Flammarion, POL, Gallimard, Table ronde ou même le Mercure de France, publient toujours de la poésie et parmi la meilleure. Notons que ces éditeurs appartiennent tous au même groupe, le dernier groupe indépendant et familial — avec Albin Michel précisons-le. Il en sera peut-être autrement s’il passe un jour sous la coupe de financiers qui n’auront d’autres soucis que la rentabilité à tout crin et pour seul horizon mental de beaux tableurs xl croisés et des Powerpoint dynamiques…

L’autre problème c’est aujourd’hui l’interdiction de hiérarchiser. Attention, cela ne veut pas dire qu’il y a des genres « nobles » et d’autres dits « mauvais », en référence à votre remarque sur les « mauvais genres ». D’ailleurs il y a des chefs d’œuvres incontestables en Science fiction : regardez les romans de Damasio ou encore Jean-Philippe Jaworski. Là où ça ne va plus, c’est lorsqu’on commence à vous présenter du feel good book en vous affirmant que c’est de la littérature… là on marche sur la tête, là on vous fait croire que ce qui est blanc est noir et ce qui est noir est blanc. Cela dit, bien sûr, il fut un temps où la poésie était considérée comme le genre majeur, indépassable, et le roman bien en-deçà… Regardez le grand Suarès : aucun roman ! C’est peut-être pour cela qu’il n’est plus guère lu… — j’en profite pour saluer le travail considérable de rééditions que réalise Stéphane Barsacq pour sa postérité.

Quoi qu’il en soit, pour ma part, je reste confiant. Mes écrivains français de prédilection, citons Claude-Louis Combet, Millet (Pas Catherine), Quignard, Michon, Bergounioux, parmi d’autres, Pierre Jean Jouve, Bernard Noël, André Du Bouchet, pour les poètes, sont reconnus par une poignée, et entre nous, je vous assure, cela suffit largement. Souvenez-vous de Louis-René des Forêt dont Ostinato venait de passer la barre des 5000 ou 10000 ventes, je ne sais plus, qu’importe, il a dit alors : « Mais quelle méprise… » Il est aujourd’hui en Quarto et il n’est pas impossible qu’on lui concocte un jour ou l’autre une Pléiade.

Donc soyons confiants, gardons le cap, même si 90% de la production sera emporté dans les égouts ! D’ailleurs qui vous dit que mes propres recueils et mon premier roman ne finiront pas là… aussi. Il faut rester modeste quant à ses propres écrits.

En revanche, ce qui m’inquiète sérieusement, c’est la diminution d’attention, la baisse colossale du temps de concentration possible chez nos contemporains et je m’inclus car j’en fais l’expérience au quotidien : les écrans, le zapping, le scrolling, la dictature de l’instantané, etc nuisent à notre concentration, au point que sur les sites d’information on nous indique désormais le temps de lecture des articles, pour nous prouver que ça ne nous prendra pas tant de temps que cela ! Si nous ne sommes plus capables de se concentrer plus de 5/10 mn, comment lire Proust, comment lire de la philosophie, comment lire, tout simplement de la poésie qui, même s’il y a peu de mots sur une page, impose une concentration maximale car elle renverse l’ordre mental et déstabilise la conception utilitaire du langage ?

En fait, au cours des cinquante dernières années, il y a eu une massification du lectorat potentiel, grâce à l’élargissement de la scolarisation. Cependant, le nombre de ceux qui lisent vraiment, c’est-à-dire qui s’attellent aux œuvres les plus ardues, aux vraies grandes œuvres, ce nombre-là, lui, n’a pas augmenté. Il faut juste se souvenir de ce qui est essentiel, vrai, authentique, c’est-à-dire de ce qui ne relève pas du divertissement généralisé. La frontière est là. Et tout ce qui relève du divertissement peut s’effondrer, je ne lèverai pas le petit doigt…

Une noirceur célinienne

M.A. : Le titre de votre troisième recueil de poèmes s’intitule Hospitalité des gouffres. Cela me fait penser aux titres que choisissait Céline pour ses romans, qui sont à eux seuls des paradoxes fondamentaux. Vous faites subtilement émerger ce qu’il y a de plus naturel dans une vie, sa qualité paroxystique ; l’oxymore dans ce sens, permet de dévoiler comment l’abime, l’angoisse des profondeurs, le gouffre est la seule possibilité de rencontre de soi, de mise en lumière de nos propres abysses, la voie d’éclaircie. Ce choix vous a été dicté il me semble, par cette vocation rimbaldienne de mettre à jour la vérité de la vie par le choix des mots et une utilisation originale de la parole.

R.G. : Tout d’abord je me dois de rendre hommage à mon ami poète François Bordes qui a trouvé ce titre après avoir lu le manuscrit. Je suis très mauvais pour les titres… Avec le grand Céline je partagerais incontestablement une certaine noirceur… Je viens d’ailleurs de relire Mort à crédit, que je n’avais pas ouvert depuis le lycée, et j’ai pris un coup de poing phénoménal à l’estomac, d’une violence inouïe. Cependant ma langue n’est pas violente, je pense, du moins pas dans ce recueil Hospitalité des gouffres et, par ailleurs, elle n’est pas sur le même registre de langue que les romans de Céline. Vous verrez, dans le prochain il y aura un long poème d’environ 140 vers qui l’est, lui, violent, chaotique et brutal. Là, dans Hospitalité des gouffres, je suis encore dans la veine des deux précédents recueils parus aussi chez Ad Solem. Ils forment une trilogie, d’ailleurs certaines parties, dans différents recueils, portent le même titre. Je suis encore dans une exploration existentielle de la vie, ses aspirations mystiques, ses épreuves charnelles, ses blessures béantes de l’enfance, etc. Vous parliez des titres de Céline, certes. Disons qu’il y a une proximité dans une radicalité de l’expérience existentielle, au moins pour les titres de ses deux plus grands romans : le Voyage, et Mort à crédit.

Vous évoquez la « qualité paroxystique » de la vie : oui, il y a des moments d’une puissance telle qu’on ne peut en rendre compte que par le langage poétique qui seul permet, au mieux, de témoigner de l’indicible vécu. La prose, le roman, convoque le réel dans son intégralité et toutes ses dimensions ; la poésie explore ses anfractuosités, ses zones d’ombre, ses silences, ses non-dits, ses interdits, mais aussi, pour peu qu’on ne soit pas totalement matérialiste, les aspirations à ce qui le dépasse, ce réel, cette quête d’un au-delà qui nous dépasse et nous demeure un mystère, quand elle, la poésie, se fait « une appréhension spirituelle du réel ».

Rimbaud, oui, plus encore que Baudelaire, quoique… l’exploration de l’interdit, du mal, de la tentation… Travaillons à la synthèse impossible : la liberté, avec des semelles de vent, dans le cloaque Baudelairien ! Et l’éclaircie dans tout cela ? Pour moi elle est dans la patience du Christ qui attend qu’on se calme avant de rentrer au bercail, plein d’usages et de raison, après avoir tant vécu, tant éprouvé le réel et les corps, les regards et les silences, après avoir tenté de vivre pleinement sans regarder en arrière.

Aimable dédicace de l'auteur

M.A. : À vous lire, j’ai le sentiment que vous faites l’éloge des gouffres. Or, ce qui devrait nous effrayer vous, vous attire. Mais alors pourquoi ? Pourquoi cette aspiration aux gouffres ? Pourquoi cette tentation des gouffres ? Si l’on écoute votre préfacier, il dit, à juste titre que le « gouffre n’est pas le lieu d’une sereine lumière propice à la contemplation ». Or, il semble que pour vous, c’est tout le contraire : c’est dans les gouffres, c’est dans notre nuit que l’on peut trouver l’éclaircie, le salut de l’âme. Est-ce que je me trompe ?

R.G. : Il y a dans l’expérience des gouffres une leçon de vie. Lorsque je me retire une semaine dans un monastère, je fais l’expérience vertigineuse du silence. C’est un gouffre ; un gouffre qui n’est pas très dangereux… Quand je fais l’amour, je fais l’expérience vertigineuse de la jouissance et du plaisir que je donne à l’autre : c’est banal, me direz-vous, tout le monde la fait, cette expérience. Oui et non… ça dépend tellement du contexte de la chair... Quand je me souviens de mes morts, c’est le gouffre du manque. Tout le monde n’apprivoise pas ce manque de la même façon. Moi je ne l’apprivoise pas du tout… etc., je pourrais poursuivre la liste. Je ne les cherche pas ces gouffres, ils sont en moi, ou plutôt la vie me les a imposés au gré des événements et je n’ai pas pu faire autrement que de « faire avec » si vous permettez l’expression.

La nuit… oui, la nuit mystique autant que celle des perditions. Cela rejoint ce que je vous disais précédemment. En fait, je pars surtout du principe, fort peu chrétien au demeurant, de ne rien m’interdire pour peu que l’expérience soit source d’enrichissement. Le risque est de se brûler… de se perdre, je le sais, mais l’enjeu poétique en vaut la chandelle — cette chandelle allumée qu’un personnage porte à travers une piscine vide, dans le film Nostalghia de Tarkovski.

Il s’agit aussi de témoigner de ces gouffres, presque de façon analytique.

S'emparer du langage

M.A. : Lorsque je vous lis, j’ai l’impression que vous mettez votre poésie au service du langage perdu. Si nous ne savons pas habiter les gouffres en poète, c’est sûrement parce que notre langage s’est tellement appauvri, qu’il ne peut plus se faire le lieu d’une sereine lumière, capable de contemplation et de dépassement. Je pense à ces vers de votre poème « Toi seul a les mots qui guérissent » : « [...] je suis si seul, j’ai si peur de la nuit qui vient. / [...] Quand tu n’es plus là la nuit se délite. / Les arbres et les maisons hurlent à la mort. / [...] Toi seul a les mots qui guérissent / ce que ma folie défait au fil de la parole. » Est-ce que pour vous, la parole poétique est un geste poétique capable de guérir l’âme, comme Jésus guérissait les cœurs ? C’est en tout cas ce que je comprends à la lecture de vos poèmes.

R.G. : Si vous me le permettez, je nuancerais : je ne pense pas que le langage soit « perdu ». Il est vivant, il évolue. Il est là, devant nous, avec toutes ses richesses passées et présentes. À nous de nous en emparer, de le travailler, de le façonner. Je n’ai aucune nostalgie dans mon rapport à langue française, même si, comme beaucoup d’écrivains, j’ai une profond admiration pour le Grand Siècle de Racine et Pascal, pour cette langue du XVIIe siècle qui a connu un acmé, mais le moment romantique en est un autre, la poésie de la génération de 1930 en est un autre... Il convient de se garder des paradis perdus, de la nostalgie, des sentiments de décadence, etc. Langage appauvri ? Racine écrit avec un éventail plutôt réduit de vocabulaire. Tout est dans la grammaire. Tout est dans la syntaxe et son efficacité, c’est à cela qu’on reconnaît un écrivain : sa syntaxe, donc son rythme, donc son souffle, donc sa musique intérieure, sa « petite musique » intime.

Alors non, excusez moi de vous contredire à nouveau, mais la parole poétique ne peut pas avoir pour fonction de « guérir l’âme, comme Jésus guérissait les cœurs ». La parole poétique n’a pour fonction que de dire ce qui ne peut pas être autrement que par la parole poétique, c’est-à-dire pas par la prose. Vous me direz qu’il y a de la prose poétique… mais celle-ci relève du champ poétique. En revanche, la poésie peut se faire prière, espérance d’un autre langage qui soit celui de la guérison de l’âme. Alors lui, le Christ devient une référence, mais le Christ ne parle pas, ou si peu, il a surtout des gestes. Des gestes simples, qui relèvent, qui apaisent, qui guérissent. Le Christ parlent par les mains. Dans l’épisode de la femme adultère, avant de parler, et de lancer cette phrase définitive : « Que celui qui n’a jamais pêché lance la première pierre », il se tait et il dessine dans la poussière, sur le sol, une figure avec une brindille. Que dessinait-il ? D’ailleurs c’est là que le poème peut naître : dans l’inconnu de cette figure que le Christ a dessiné mais que les évangélistes n’ont pas rapportée.

M.A. : Est-ce que vous ne pensez pas que la poésie telle que vous la pratiquez, se heurte à cette rupture introduite autrefois par Rimbaud, avec des textes qui déconstruisent le poème isométrique rimé de l'intérieur ?

R.G. : La triade Rimbaud-Verlaine-Mallarmé a fait voler en éclats le carcan de la prosodie classique et on ne peut que s’en réjouir. Cela a permis l’ouverture d’autres champs d’exploration du langage. Est-ce que ma poésie se heurte à cette rupture de la modernité poétique, comme si elle entretenait la nostalgie d’une versification classique ? Il ne me semble pas… Certes je suis hanté par le rythme de l’alexandrin, dont souvent je m’approche instinctivement. Mais je remarque aussi que… souvent, je tombe sur l’impair… Plus vague et plus soluble dans l'air, / Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.

Ensuite, le travail sur la matière première du poème se fait au niveau de sa « charpente phonique » et donc rythmique, jusqu’à atteindre un point d’équilibre où plus aucun mot ne peut bouger, ou dit autrement où chaque mot est à sa place et aussi jusqu’à ce que ça sonne juste. Et ce qui sonne juste est ce qui est à la fois en accord avec sa propre chambre intérieure et accède en même à une certaine universalité.

De la poésie en prose

M.A. : Vous avez choisi la poésie en prose. N’est-ce pas difficile d’écrire de la poésie après Baudelaire, Rimbaud, Max Jacob, Mallarmé, Michaux, même si l’on peut comprendre ce choix, puisque le poème en prose est ce qui permet de se rapprocher davantage du « naturel », du « non-convenu », donc de l'authentique et du primesautier. Pourtant, n’y a-t-il pas une appréhension à écrire de la poésie, dans une époque qui sait de moins en moins « habiter le monde » en poète selon le mot de Hölderlin, n’y a-t-il une difficulté à écrire et à continuer ce genre, tant les écrivains contemporains ne parviennent plus à s'identifier très clairement ni à la poésie ni à la prose ?

R. G. : En fait mes sont en vers, avec des ruptures tout à fait conscientes, mais je vous accorde volontiers que nombre d’entre eux sont narratifs, ce qui peut les apparenter à de la prose. Cet usage du narratif en poésie s’était perdu en France, mais il revient me semble-t-il sous l’influence des poésies étrangères qui, elles, n’ont pas subi, ou disons moins, le diktat de la linguistique et des Sciences humaines et notamment de la philosophie, dans les années 60/70.

Vous savez… on ne choisit pas d’écrire de la poésie. Entre ma première publication, une plaquette de neuf poèmes inspirés par la formule chimique des polymères en 1993 et mon recueil suivant, s’écoulent vingt ans… Pourquoi ? Parce que je n’y croyais plus ; parce que je ne me trouvais pas à la hauteur. Et aussi parce qu’à partir de 2002 j’ai décidé de me mettre au service des autres en créant la revue NUNC et les éditions Corlevour (la devise de la maison est, je le rappelle : « Servir plutôt qu’être servi », née lors de l’office du Jeudi saint 2002, chez les luthériens ). Donc vingt ans de silence… Pourquoi ? Blocage. Impossibilité d’écrire ailleurs que dans le Journal que je tiens depuis l’âge de 14 ans. Sentiment vertigineux d’illégitimité. Pourquoi j’y reviens ? Parce que le journal est truffé de fragments poétiques… quand ça ne sort pas d’un côté, ça sort de l’autre… Ensuite parce que la mort est repassée par là, en 2008, et que le vécu terrible de cette mort ne pouvait passer que par l’expérience poétique. Le processus était de nouveau enclenché et surtout cette parole qui, quoi qu’il en soit, qui que je sois, et au-delà des montres sacrés de la poésie mondiale que vous convoquez, à juste titre, cette parole poétique était acceptée et entérinée. Elle était là, irrépressible, il fallait désormais l’honorer de mon mieux, avec mes faiblesses, mes manques, mes lacunes, etc. Il n’appartenait plus qu’à moi de travailler pour l’accueillir et lui permettre de naître dans les meilleures conditions. Ce qui s’impose ainsi relève de la nécessité et contre la nécessité il ne sert à rien de lutter : elle vous rattrape toujours au tournant quand vous cherchez à lui échapper comme je l’ai fait pendant vingt ans. J’ai dû me rendre à l’évidence de cette nécessité de l’écriture

Réginald Gaillard

Réginald Gaillard, Hospitalité des gouffres, Ad Solem, 2020. Prix Max Jacob 2021.

Commentaires

Quel remarquable entretien ! Merci. L’hospitalité des Gouffres est un de mes livres de rentrée.

Merci à vous de ce partage