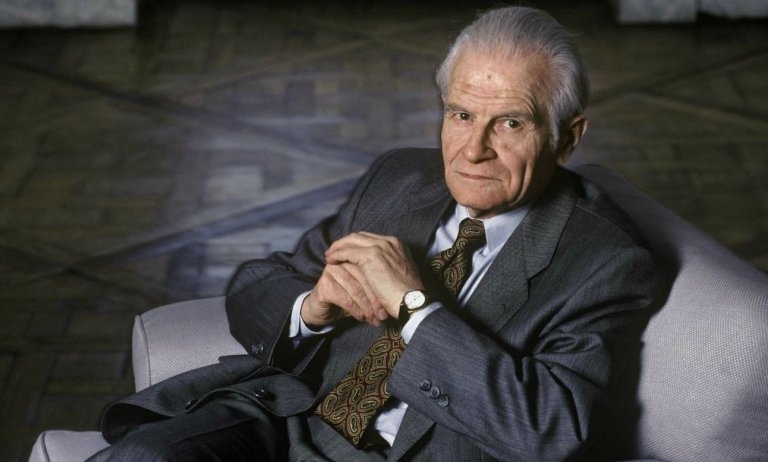

Félicien Marceau, une plume en liberté

Livr'arbitres m'a commandé cette analyse. Elle est parue dans la livraison numéro 40, du mois de décembre 2022. Elle figure désormais au sommaire de mon livre Galaxie Houellebecq (et autres étoiles) paru aux éditions Ovadia (2024).

Félicien Marceau (1913-2012) appartient à une époque aujourd’hui oubliée. Qu’avons-nous retenu, nous, de cet écrivain, académicien, de son œuvre ? Est-ce qu’on trouve encore une seule classe de lettres, dans la France de Macron, qui veuille bien enseigner et promouvoir l’œuvre de Félicien Marceau ? Qui se souvient de L’Œuf, La Bonne Soupe, L’Etouffe-Chrétien, ces pièces de théâtre, dans lesquelles l’écrivain inventait une forme théâtrale révolutionnaire, en écrivant à la première personne, des pièces qui furent jouées par Arletty, Jeanne Moreau, François Périer, Jean-Claude Brialy, Francis Blanche, Bernard Blier, et qui remportèrent, dans les années 1960, un succès considérable ?

La suite de cet article figure dans Galaxie Houellebecq (et autres étoiles)

Ce livre peut être commandé directement sur Amazon

Commentaires

Très beau texte sur un écrivain que j'apprécie particulièrement. Un fin styliste et un excellent connaisseur de la nature humaine. L'air du temps semble le condamner à un oubli rapide. C'est très injuste.