Entretien avec Vincent Morch. La force de dire non. « L'homme a naturellement tendance à voir partout des vecteurs de salut »

Le philosophe Vincent Morch a fait paraître un grand livre de spiritualité, aux éditions Salvator, dont le titre La force de dire non devrait en interpeler plus d’un d’entre nous. J’ai voulu en savoir plus. Aussi, je suis allé à sa rencontre. Cet entretien est d'abord paru dans la revue en ligne Boojum. Il est désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

Marc Alpozzo : Vous nous proposez une « petite spiritualité de la résistance » pour affronter les pièges de notre époque troublée. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Marc Alpozzo : Vous nous proposez une « petite spiritualité de la résistance » pour affronter les pièges de notre époque troublée. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Vincent Morch : Après des études de lettres modernes et de philosophie, et après une expérience d’enseignement en Côte-d’Ivoire dans le cadre d’une coopération du service national, j’ai débuté une carrière professionnelle dans l’édition. Par goût et par conviction, j’ai travaillé dans des maisons dont la vocation était d’approfondir et de diffuser la foi chrétienne ou un solide humanisme, issu directement des magnifiques lumières de l’Antiquité. Aujourd’hui, je suis éditeur pour une maison d’édition catholique. Je suis également l’auteur de cinq ouvrages, qui tous, d’une manière ou d’une autre, abordent la question du sacré et du divin.

M.A. : Vous croyez en l’Histoire, en son caractère tragique, et vous rappelez, dans l’introduction de votre ouvrage, que l’Histoire est de retour. Mais alors que beaucoup pourraient déplorer le retour du tragique, vous écrivez que c’est plutôt une bonne nouvelle, car il nous oblige à nous repositionner face à « la double tentation du mensonge et de l’utopisme nihiliste ». Pouvez-vous éclairer le lecteur sur ce point ?

V.M. : Je ne crois pas en l’histoire, en ce sens que je ne crois pas que l’horizon nécessaire des forces qui s’y déploient soit l’avènement d’une sorte de paradis terrestre, d’une réconciliation générale de l’humanité avec elle-même et avec la nature. L’expérience des totalitarismes du xxe siècle aurait dû nous amener à rejeter, avec la dernière énergie, les discours promettant l’avènement de cette humanité nouvelle, ou régénérée, ou supérieure, moyennant la destruction de telle ou telle catégorie de la population perçue comme étant son agent corrupteur. Mais on constate qu’il n’en est rien. Les appels à retrancher de l’humanité ces sources de mal, sans lesquelles nos existences seraient censées devenir idylliques, se multiplient au contraire. C’est la foire aux purificateurs, dont on sait qu’elle débouche tôt ou tard sur la foire aux sacrificateurs. En revanche, si je ne crois pas en l’histoire comme agent du salut, je crois que le salut s’accomplit dans l’histoire. Telle est l’option fondamentale de la tradition biblique dans laquelle je m’inscris. La Bible relate une histoire tragique, au sens courant de ce terme (nulle idée de destin, de fatum, ne s’y trouve), et dont les protagonistes sont loin d’être tous des modèles de vertu. Mais voilà que du sein de cette humanité ballottée en tous sens surgit une promesse de vie en plénitude. Et parfois, brièvement – mais avec quel éclat ! –, surgissent des témoins qui lui donnent chair. Telle est, selon moi, notre condition véritable : plongés dans les tumultes du temps, nous sommes appelés à y vivre quelque chose de l’éternité. Ainsi, le tragique n’est-il pas « de retour », parce qu’il a toujours été là (et le sera toujours) : c’est nous qui ne voulions plus le voir, en nous imaginant que nous nous approchions de temps messianiques illusoires. La fin d’une illusion est toujours une bonne nouvelle. Surtout lorsqu’elle nous amène à poser à nouveau les questions les plus fondamentales qui soient : qu’est-ce qui, en vérité, me pousse à vivre en dépit du chaos ? Et pour quoi, ou pour qui, serais-je prêt à mettre concrètement ma vie en jeu ?

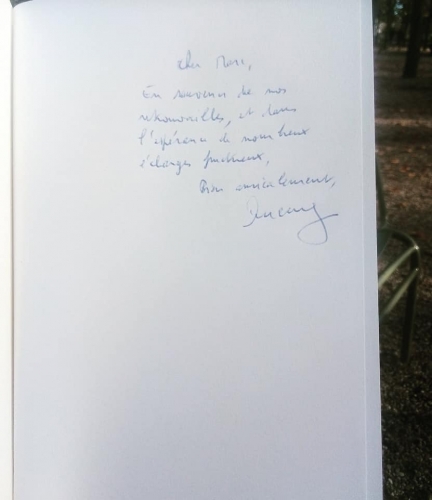

Aimable dédicace de l'auteur

M.A. : Le tire de votre ouvrage est le suivant : La force de dire non. Outre le fait que ce soit un très beau titre, si l’on le lit trop littéralement, on risque de passer à côté de la thèse elle-même : en réalité, ce « non » dans ce contexte n’est pas celui du révolté ou du rebelle, qui s’oppose au pouvoir, ou s’inscrit dans une lutte, aussi noble soit-elle, mais c’est une forme puissante du « oui », dites-vous, mais cette fois à la vie. Vous reprenez, il me semble, l’idée nietzschéenne du « Oui » à tout ce qui est. En bref, « aimer la réalité ». Avoir la force et le courage d’accueillir ce qui est le propre de l’existence. D’après vous, qu’est-ce que cela changerait dans notre rapport au monde et à l’histoire ?

V.M. : Le titre de mon ouvrage peut en effet sembler paradoxal. Le non que j’y décris n’est pas un non pour le non, un non nihiliste ou bêtement pavlovien. C’est un non qui s’appuie sur un oui, et qui ouvre sur un oui. Ce n’est pas un non de négation, de destruction, mais un non qui porte en lui l’affirmation de quelque chose de plus grand, de plus beau, que ce à quoi il s’oppose. Et un tel non, il me semble, doit d’abord s’appuyer sur un profond amour de la réalité, c’est-à-dire un profond amour de ce qui résiste à notre désir puéril et régressif de devenir tout, et de maîtriser tout. En d’autres termes, un tel non ne peut exister si l’on n’a pas d’abord accepté, puis consciemment recherché, la rencontre d’une irréductible altérité, si l’on n’a pas d’abord compris que la limitation de notre désir n’était pas synonyme de mort mais d’entrée dans un genre de vie différent – une vie relationnelle, personnelle, spirituelle. Or cette irréductible altérité, ce roc sur lequel vient se briser l’illimitation de notre désir, porte un autre nom : c’est le Père. La lutte contre « le patriarcat », pour ses tenants les plus extrêmes, n’est donc pas simplement la lutte contre la domination des hommes sur les femmes : c’est, à un niveau métaphysique, la volonté de dissoudre le principe de réalité, de replonger dans les eaux dissolvantes du désir primordial. Voici un paradoxe que l’on ne relève pas assez : alors que le meurtre du Père était censé faire entrer l’humanité enfin dans son âge adulte, nous assistons au contraire à une régression psychologique massive, dans des proportions jamais vues. La prise de conscience de l’existence de ce Père, de ce non qui ne tue pas mais qui donne la vie, limiterait à mon sens l’influence d’idéologies dangereuses qui, parce qu’elles considèrent toute contradiction comme une insupportable violence, sont prêtes à détruire tout ce qui s’oppose à elles.

M.A. : Votre ouvrage est un éloge de la réalité, non celle du cynique ou du pragmatique, mais plutôt l’éloge de cette réalité devant laquelle nous devons nous incliner, non comme devant une « idole », mais comme devant le « Créateur ». En revenant à ce pouvoir de dire « non » aux idoles donc, mais à la vie, à la réalité, j’ai l’impression que vous nous dites, qu’en nous rapprochant de tout ce qui existe sur terre, c’est la seule et unique manière de se rapprocher de Dieu, « comme un reflet se réfère au visage qui se penche sur les eaux », écrivez-vous. Dans votre livre, bien sûr, vous vous référez aux textes sacrés, et précisément la Bible, pour nous montrer que ces temps troublés ont surtout pour fonction de nous montrer que « le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob est le Dieu qui ouvre l’avenir ». Ce que j’ai le sentiment de lire sous votre plume, c’est un texte élevé spirituellement, qui croit en l’avenir, à travers la figure de Dieu, car ce que vous dites c’est que, si ces temps nouveaux sont difficiles et chaotiques, c’est parce-que Dieu nous permet, par ces grands désordres, de faire un saut qualitatif, qui est celui du salut, est-ce que c’est juste ?

V.M. : Le premier des commandements donnés à Moïse sur le mont Sinaï est la reconnaissance de l’existence d’un Dieu unique, d’où découle immédiatement le rejet des idoles (Exode 20, 3-4). Je sais que l’on glose sans fin sur l’épouvantable violence qu’aurait constitué l’émergence du monothéisme, mais enfin, voici ce qui m’apparaît comme un progrès considérable : grâce à lui, l’humanité a reçu le moyen de ne pas se faire piéger par de faux absolus, par de fausses divinités qui promettent un salut qu’elles ne peuvent pas offrir. Seul Dieu sauve. Et ce Dieu, rien ne peut le limiter, le circonvenir, le maîtriser. Rien ne peut mettre la main sur lui. C’est pourquoi, lors du fameux épisode du buisson ardent, Dieu se révèle à Moïse sous un nom mystérieux, incompréhensible, mais qui pourtant révèle quelque chose de son être profond : « Je serai qui je serai » (ou « Celui que je serai »). Dieu est ouverture, déploiement, à-venir. Il ne peut être saisi tout entier dans un instant donné : il s’échappe constamment à lui-même. Mais on se tromperait lourdement si l’on s’imaginait que lutter contre l’idolâtrie revenait simplement à ne pas rendre des honneurs divins à une ridicule statue d’homme à tête de faucon. L’homme est en réalité un animal idolâtre : il a naturellement tendance à voir partout des vecteurs de salut. Hier, c’étaient donc des forces naturelles ou cosmiques symbolisées par tel ou tel être réel ou imaginaire ; aujourd’hui, ce sont plutôt des concepts ou des entités collectives (la Race, le Prolétariat, l’État, l’Histoire, la Technologie, etc.). Peu importe : il s’agit de ne pas se tromper dans ce qui pourra nous offrir cette vie en plénitude que tous, d’une manière ou d’une autre, nous espérons connaître. En ce qui me concerne, oui, je mets ma foi dans ce Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, qui non seulement a accompagné toute l’histoire d’Israël mais qui, en Jésus Christ, est rentré dans l’histoire elle-même en une époque qui – faut-il le rappeler ? – n’était pas spécialement paisible. Dieu ne nous envoie pas des épreuves pour nous éprouver, afin que nous puissions « mériter » notre salut. Les épreuves sont inhérentes à la vie elle-même. Dieu nous offre constamment, gratuitement, son salut, en tous temps, en tous lieux, y compris dans des situations qui nous paraissent les plus désespérées. C’est difficile à comprendre, et encore plus à accepter : la béatitude n’est pas affaire de paix, de sérénité ou d’ataraxie – elle est la lumière qui brille dans les ténèbres.

M.A : Votre livre se présente, il me semble, comme un livre programmatique : Aimer la réalité, Rendre à César, Aimer la pauvreté, Rouvrir l’avenir : le pardon. Ne croyez-vous pas que ce programme est difficilement compréhensible en ces temps de cancel culture, de demandes de revanche, de revendications victimaires ? À mesure que l’on abandonne l’idée de Dieu, que la foi recule, on a l’impression que le pardon s’étiole, la violence et le fanatisme accélèrent. Vous dites pourtant, qu’« en se dépouillant de toutes les prérogatives du pouvoir et de la force, en faisant confiance dans l’humilité, la douceur et la pauvreté, faire taire les armes, faire ployer les tyrans, faire advenir le règne de la justice. » Vous êtes bien sûr prudent en écrivant ces lignes, mais croyez-vous que cette époque ait encore une oreille pour entendre la sagesse de ces mots ?

V.M. : Je pense que le christianisme représente en effet, en dépit des manquements des chrétiens et des crimes qu’ils ont pu commettre, une puissante force d’humanisation, capable de faire reculer l’empire de la violence sur le monde. La croyance en Dieu recule ? La violence augmente ? Sans doute. Les deux phénomènes sont-ils corrélés ? C’est possible. Mais si la violence augmente, de façon brutale ou sournoise, de plus en plus de personnes en seront affectées. Et, un jour ou l’autre, le mensonge ne sera plus crédible, la barbarie ne pourra plus se justifier. En attendant, il me semble que les évangiles sont clairs : la place des chrétiens est de se tenir auprès de ceux qui souffrent, auprès de tous ceux qui auront été rejetés par le « système », non pour instrumentaliser leur souffrance à des fins politiques, ou même prosélytes, mais pour témoigner à ces hommes, à ces femmes, à travers leur présence fraternelle, de leur éminente et inaliénable dignité, reçue d’un Dieu infiniment aimant. Prôner un tel témoignage valut au Christ d’être crucifié : ce n’est donc pas d’aujourd’hui que le monde a du mal à l’entendre. Mais ce rejet n’a pas empêché cet appel à l’amour de se répandre et de se perpétuer, parce qu’il a touché l’humanité au plus profond d’elle-même. Or ce qui a déjà été fait, pourquoi cela ne se reproduirait-il pas encore ?

Vincent Morch

Vincent Morch, La force de dire non. Petite spiritualité de la résistance, Salvator, Septembre 2021.

Commentaires

Peu nietzscheen, donc?