Phénoménologie de la mort. Note sur Heidegger

La mort est probablement l’un des thèmes les plus importants attaché à la philosophie de Heidegger. Certes, de nos jours, il n’est guère aisé de traiter du sujet, y compris philosophiquement. D’abord, parce que l’époque, plus qu’aucune autre, semble fuir l’ultime moment, – probablement trop pressée d’occulter ce qu’elle ne maîtrise pas, ou ce qui l’effraye. Est-ce le résultat d’une mort symbolique de Dieu qui, sur le mode prosaïque, n’a autrement engendré qu’une culture de masse fondée sur l’instant présent, et le matérialisme primaire ? Ne voulant donc s’acquitter d’autres valeurs transcendantes, comme la croyance, ou la spiritualité, par exemple, le sujet de la mort est traité tel un sujet tabou dans notre société contemporaine. Mais plus délicat encore, personne n’étant revenu de la mort, il est très difficile d’espérer parler, avec le minimum d’objectivité requis, d’un mystère aussi bien gardé. Cette longue étude est parue dans le numéro 14, des Carnets de la philosophie, d'octobre 2010. Elle est désormais disponible dans l'Ouvroir.

1. La mort du Dasein : l’être-là pour sa fin

L’expérience de la mort

Heidegger part d’un constat simple : le Dasein est hanté par sa fin. Or, qu’est-ce que mourir si ce n’est perdre le monde ? Qu’est-ce que mourir si ce n’est disparaître du monde, c’est-à-dire faire une non-expérience de notre disparition ? La mort est un départ. Elle est conçue comme fin de l’être-au-monde, c’est-à-dire comme anéantissement. Mais la mort à ceci de particulier qu’elle se trouve être la seule expérience que le Dasein ne peut expérimenter. En paraphrasant la pensée antique, j’expliciterais cette idée ainsi : tant que nous sommes, la mort n’est pas ; à l’instant où la mort sera, nous ne serons plus. Donc, notre mort n’est rien pour nous. Voici une réflexion qu’il nous faudrait défaire de toute forme morale. Notre propre mort ne peut être une expérience pour nous. En revanche, elle peut être une expérience pour autrui, de la même manière que la mort d’autrui peut être une expérience pour nous. Voilà d’ailleurs la seule « donation objective » que je puis avoir de la mort, c’est-à-dire de ma mort à venir. Je peux constater le décès d’autrui.

« Dans le mourir des autres peut être expérimenté le remarquable phénomène d’être qui se laisse déterminer comme virage d’un étant du mode d’être du Dasein (ou de la vie) au ne-plus-être-Là. La fin de l’étant comme un Dasein est le commencement de cet étant comme sous-la-main. »[1] Jusqu’ici je fréquentais autrui. Par exemple, un parent, un ami ou un inconnu. J’avais affaire à une humeur, une affectivité, une intelligence, une sensibilité. Autrui occupait le monde, non comme un étant qui est, mais comme un étant qui existe. A présent, la mort l’ayant emporté, je me retrouve là, face à un corps qui, soudain, par la disparition de ce souffle de vie, s’est subitement transformé en une chose inerte, un objet. En partant, autrui nous laisse faire l’expérience cruciale du passage de l’être-là au ne plus être-là. Bien sûr, une fois qu’autrui sera mort, il ne s’agira pas de confondre son corps avec ce stylo, ou cet ordinateur. D’abord, parce que le cadavre pourrait faire par exemple, l’objet d’une autopsie, parce qu’il sera également considéré, sur son lit mortuaire, comme un trépassé, un « défunt », – c’est ainsi que le langage ordinaire l’appelle –, et non comme un mort au sens d’un simple objet inerte à présent – d’où les rituels funéraires, etc.

Néanmoins, évitons de penser que cette mort pourrait être forcément une forme de révélation subite de ma propre mort à venir. Je n’aurais pas nécessairement à me confronter à ce problème de ma mort comme perte du monde. Car le cadavre sera l’objet de toutes les attentions, au sens de la préoccupation. À savoir, tout cet ensemble de règles, de mythes, de codes, de repères, de rites et de rituels servant à distinguer le corps inerte d’un ustensile ordinaire. Sans ce tiers symbolique, le corps glisserait en effet du côté de la chose, de la chair, de l’objet familier. La mort d’autrui est bien sûr « éprouvée » comme une perte d’autrui. Autrui ayant disparu dans la mort, nous sommes à présent des survivants. Certes, nous avons probablement accompagné autrui dans sa propre mort, nous l’avons probablement veillé jusqu’au dernier souffle. Certes, nous l’avons vu mourir. Mais nous n’avons point expérimenté sa mort. Et moins encore fait l’expérience de notre propre mort. Il va sans dire, que nous savons combien la mort d’autrui, probablement même le décès d’un membre de la famille, peut revêtir le caractère formel d’une disparition à laquelle nous ne comprenons rien, atténués que nous sommes dans la douleur du deuil. Rappelons-nous l’exemple du personnage de Meursault, parlant de sa mère à peine éteinte : « Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un télégramme de l’asile : « Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués. » Cela ne veut rien dire. C’était peut-être hier. […] Pour le moment, c’est un peu comme si maman n’était pas morte. Après l’enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. »[2]

Certes, les vivants (survivants) considèrent cette perte, mais comme perte d’autrui, et non comme perte d’être. Voici ce qui est précisément subtile dans l’analyse de Heidegger. Voilà ce qu’il nous faut précisément retenir. À savoir, que la mort d’autrui n’est pas pour nous un accès à la perte d’être que ce Dasein vient de subir. Bien sûr, on ressent la perte. Mais cette perte est éprouvée sur le mode de la survivance. Pour distinguer notre propre mort de celle d’autrui, Heidegger parle alors de « thème de substitution » (SZ, 239). L’identification de la mort d’autrui au non-être est alors impossible. Probablement est-ce à cause de l’aspect scandaleux que représente la mort à nos yeux : les survivants se réfugiant alors dans toutes sortes de croyances conservant le défunt, sous forme d’âme ou d’esprit, à leurs côtés. Le mouvement d’anéantissement a ainsi été paralysé par l’idée que ce dernier perdure en la mémoire des vivants. « Au nombre des possibilités de l’Être-ensemble dans le monde se trouve incontestablement la représentabilité d’un Dasein par un autre. Dans la quotidienneté de la préoccupation, il est fait un usage multiple et constant d’une telle représentabilité. »[3] Ainsi, par exemple à une rétrospective autour de l’œuvre de Picasso, sera reçu à la soirée officielle, l’un des enfants de l’artiste aujourd’hui disparu, d’abord comme le représentant de son père ; très rapidement pourtant, et sur le mode symbolique bien sûr, les invités y verront la continuité de ce Dasein en un Dasein qui lui est le plus proche. La préoccupation aura ainsi reconquis ce territoire que le voile de la mort avait jusque-là recouvert à peine un instant plus tôt. D’autant que, dans le monde de la préoccupation, l’être est assimilé au faire. Je suis par exemple ma profession, dit Heidegger. Il ne s’agit bien sûr pas de comprendre cette idée comme une alternative entre être et avoir, mais comme la continuité logique entre un homme et un autre homme dans sa fonction sociale. Souvent, on croise au hasard des rues, l’enseigne d’un commerçant exprimant ainsi la filiation de l’entreprise : « De père en fils ». C’est une manière de conjurer la mort. Espérant la tenir ainsi en échec, on fonde l’être dans la continuité sociale. « Ici un Dasein peut et doit même, dans certaines limites, « être » l’autre. »[4]

Il ne s’agit évidemment pas de dire qu’un homme peut mourir à la place de l’autre. Bien entendu, nous pouvons échanger nos vies, à la guerre par exemple. Mais nous ne pourrons jamais nous substituer à autrui dans sa propre mort.

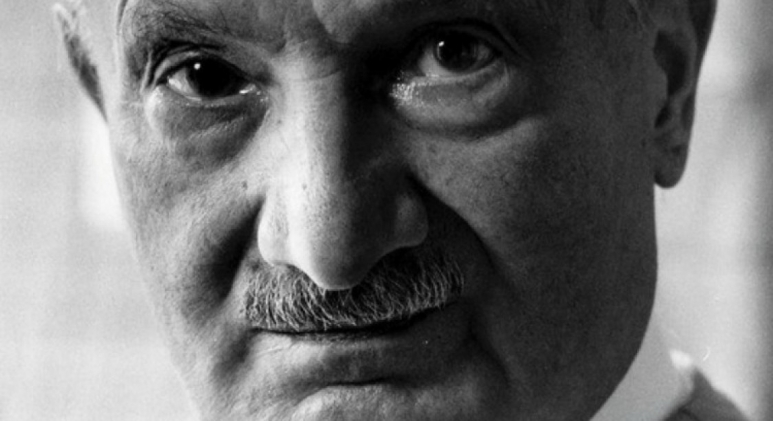

Le philosophe Martin Heidegger dans le magazine Spiegel,

interview de Rudolf Augstein, 1966.

(Photographie,Digne Meller-Marcovicz)

La fin attend le Dasein

Le Dasein est ainsi en sursis. C’est-à-dire que la mort étant un phénomène existential, la finitude est la condition sine qua non de notre existence. La mort est ce qui va arrêter notre vie à un temps « T ». Rappelons-nous le héros de Tolstoï, Ivan Illitch se lamentant, en sentant la mort roder : « – C’est stupide. Pourquoi suis-je triste ? De quoi ai-je peur ? – De moi, me répondit la voix de la Mort. Je suis là. Un frisson glacé me parcourut la peau. Oui la mort. Elle viendra, elle est déjà là et pourtant elle n’a rien à faire près de moi. Tout mon être éprouvait le besoin de vivre, le droit de vivre et en même temps le travail de la mort. Et ce déchirement intérieur était horrible. »[5]

Or, de quoi se lamente précisément ici le héros de Tolstoï ? Il se lamente d’une fin qui s’exprime sur le mode du départ sans retour. Mais également d’une fin, au titre d’un anéantissement, laissant un arrière-goût d’inachevé. C’est-à-dire d’une cruelle absence de réponse au sens de la vie d’un homme, anéantit trop tôt. D’ailleurs, n’est-il pas toujours trop tôt pour mourir ? Bien sûr, la mort d’un homme ne doit être confondue avec la destruction d’un objet inanimé, ou d’un quelconque être vivant. Essayons de comprendre Heidegger. Lorsqu’il utilise la métaphore de la lune ou du fruit, il entend souligner les vraies différences avec la vie d’un homme. La lune, qu’elle soit réduite par l’ombre qui la recouvre, est toujours tout entière. Un fruit peut bien ne point être mûr, il va toutefois « à la rencontre de sa maturité » (trad. F. Vezin). Mais un homme peut être inachevé, cela ne l’empêche point de finir. Ne disons-nous pas qu’un nourrisson à sa naissance est suffisamment vieux pour mourir ? Dans la destruction d’un étant quelconque, les matériaux subsistent à la destruction ; dans la destruction elle-même, se place un avant et un après, c’est-à-dire que la ligne du temps perdure après la destruction, et les matériaux s’inscrivent toujours dans le même apparaître, le même monde. Or, « La mort comme fin du Dasein ne saurait se laisser caractériser adéquatement par aucun de ces modes du finir. Si le mourir comme être-à-la-fin était compris au sens d’un finir du type qu’on vient de discuter, le Dasein serait posé du même coup comme sous-la-main ou à-portée-de-la-main. Mais dans la mort, le Dasein n’est ni accompli, ni simplement disparu, ni même devenu achevé ou totalement disponible en tant qu’à-portée-de-la-main. »[6] La mort n’est ainsi pas un être à-la-fin, mais un être pour la fin, c’est-à-dire que la mort est en direction de la fin, vers la fin (Sein zum Ende). La mort du Dasein se présente comme une interrogation. Se peut-il qu’il soit mort ? Probablement ce défunt avait-il des projets, des désirs encore non réalisés. Probablement était-il encore jeune. De fait, quel sens pourrons-nous désormais donner à cette mort, à cet inachèvement ? Et comme assumer la non-réponse ?

2. L’analyse ontologique de la mort

Avant même de traiter ontologiquement de la mort, il fallait pour Heidegger dire que la mort est programmée en tout être vivant, voire même en tout étant quelle qu’en soit la nature, en ce monde. Et si l’interprétation ontologique heideggérienne vise spécifiquement le Dasein lui-même, c’est parce que la mort, le trépas, au-delà d’une analyse purement biologique et médicale, ne peut être simplement interprétée au sens du « mourir » qui, sur le plan existential, n’est en aucun point synonyme de « décéder ». Si l’on peut parler de fin de la vie pour une mouche ou une étoile par exemple, difficile en revanche d’utiliser une terminologie similaire pour exprimer la mort du Dasein. Périr (veranden) étant le fait du vivant, décéder (ableden) ne peut être que l’existus du Dasein dans le mourir (sterben) qui est le mode d’être en lequel le Dasein est pour sa mort.

Aussi, l’analyse ontologique à laquelle Heidegger se livre, ne prétend point embrasser toutes les thèses religieuses ou superstitieuses, qu’elles soient croyantes ou animistes, portant sur la perpétuation de l’âme au-delà du corps. La méthode philosophique, ayant pour vocation de dire ce qu’est le réel, ne dispose pas de moyens suffisamment efficaces et fiables pour livrer une analyse objective à ce sujet. Il s’agit donc de conserver notre analyse existentiale de la mort, au niveau de l’analyse ontologique.

Il s’agit également de comprendre que l’être-pour-la-mort existe dans un rapport à la fin. Il ne faudrait céder à la métaphysique qui voit en la mort, un aspect majeur du Mal en ce monde. Il s’agit de s’en tenir à un rapport du Dasein à la mort à partir du souci, c’est-à-dire comme être possible, être jeté, être déchéant.

Aussi, avoir à être, qu’est-ce pour Heidegger, si ce n’est avoir à mourir ? Durant toute notre existence, nous vivons dans l’attente de la mort. Car la mort nous attend. Non comme un événement anodin bien entendu, mais comme l’événement qui n’a certes pas encore eu lieu, mais qui est programmé, dès le commencement de la vie, pour chacun d’entre nous. Considérons donc que la mort est un mode d’être. Aussi est-ce sur ce mode d’être que surgit le « pas-encore ». Ça n’est pas encore la fin. Mais elle est là, inscrite en nous, et tôt ou tard, il n’y aura pas moyen de l’esquiver. C’est ainsi que le dit Heidegger, lorsqu’il écrit : « La fin attend le Dasein, elle le guette. »[1] Concrètement, si le phénomène de la mort est en l’homme, cela signifie que la menace de la mort peut à tout moment de notre vie se réaliser, se transformer en une fin abrupte et bien réelle. Il parait clair, qu’à la différence de Sartre, Heidegger n’évite pas l’idée de la mort. Au contraire, il l’affronte. Il la présente comme une « imminence », non au sens d’un orage ou d’un déménagement qui pourrait être imminent, mais comme une possibilité indépassable. La mort attend le Dasein. Elle est l’anéantissement de toutes ses possibilités. Et le Dasein ne peut se substituer à cette mort annoncée. Il doit au contraire l’accueillir comme étant sa propre possibilité, et qu’aucun autre ne pourrait accueillir à sa place.

La mort, pour le Dasein, est ce « rendez-vous avec lui-même » (SZ, 250, trad. Vezin). Elle est ce rendez-vous prévu dès le commencement. Et il n’y aura là aucun choix. Il faudra mourir. La mort aux limites du chemin est si certaine que l’on pourrait imaginer l’histoire du Dasein comme la chronique d’une mort annoncée. C’est la promesse toujours imminente pour le Dasein de ne pouvoir échapper à la possibilité prochaine de ne plus être là. Lorsque Heidegger, dit que « la mort est la possibilité de la pure et simple impossibilité du Dasein »[2], ce qu’il faut traduire, c’est justement le caractère indépassable de cette possibilité. C’est la possibilité de mon impossibilité à me défaire de ma mort. Et autrui ne pourra rien pour moi. Car être pour la mort, c’est précisément être au-devant-de-soi. Ce devancement de soi étant caractérisé par le souci. C’est-à-dire cette relation privilégiée que j’ai avec moi-même, et qu’aucun autre ne peut avoir. Comme être-jeté, je suis un être-au-monde, jeté dans l’être-pour-la-mort. Or, cet être-jeté-pour-la-mort se révèle dans l’angoisse. On voit ainsi que le souci est inséparable de l’angoisse. Mais plus encore, on voit que l’angoisse est cette tonalité affective que j’ai avec la mort. Moins comme peur du décès, c’est-à-dire disparition biologique, qu’à la manière du n’être-plus-au-monde, et de cette possibilité existentielle de se tenir face à la mort. Cette mort est la mienne propre. Ma mort s’explicite comme être-au-monde, et se fonde dans le souci. L’angoisse est ainsi le vrai révélateur du mourir. Fondé dans le souci, le mourir va me demander de le mettre en question. Quel sens puis-je trouver à la mort ? Comment puis-je la penser ?

Plusieurs possibilités existentielles se présentent dès lors à moi : accepter le savoir de mon être-pour-la-mort ou le fuir, c’est-à-dire me placer auprès-des-choses.

Dans la déchéance, l’être quotidien absorbe la mort. Bien sûr, il n’y a pas de causeries publiques qui sachent évacuer le fait de la mort. Nous mourrons tous, c’est avéré. Mais, dans la préoccupation, on meurt en se tenant auprès des choses. C’est-à-dire que le « On » interprète le fait de la mort à partir des choses de la vie quotidienne. Donc, on meurt au sens où personne ne meurt. La mort d’un proche ou d’un inconnu est un événement qui atteint certes le Dasein, mais à la manière d’un non-événement. À qui appartient cette mort ? Proprement à personne. « La mort, dit Heidegger, fait encontre comme un événement bien connu, survenant à l’intérieur du monde. Comme telle, elle demeure dans la non-imposition caractéristique de tout ce qui fait quotidiennement encontre. »[3] Dans la quotidienneté, on fait ainsi l’expérience de l’angoisse de la mort sur le mode de la fuite. Mais cette fuite de la mort est en même temps une reconnaissance de la mort. L’angoisse de la mort amène le Dasein auprès de lui-même. Néanmoins, le parler quotidien inverse étrangement la proposition, accusant ainsi la pensée de la mort d’être elle-même une fuite. L’angoisse de la mort devient peur de la mort. La lucidité face à la mort est prohibée par le « On ». En réduisant abusivement l’angoisse de la mort à une peur de la mort, le parler quotidien la transforme en une faiblesse coupable. Car lorsqu’on est « sûr de soi », on admet qu’il n’y a aucune raison d’avoir peur de la mort. Le soi-même n’a donc pas disparu de la fuite, mais il se laisse dissoudre dans le « On ». Il adopte une attitude de profonde indifférence face à la mort. Quand on meurt autour de moi, la plupart du temps, je me rassure. Oui. Bien sûr. On meurt. Telle ou telle personne ne vient-elle pas de mourir ? Certes. Mais moi, je suis encore là, et surtout, je suis encore jeune. J’ai donc le temps. En quoi la mort me concernerait-elle ? Les paroles faussement rassurantes, les consolations convenues suffisent à me voiler cette mort ; il n’est pas impossible non plus que l’on voie dans la mort un désordre social ou une indélicatesse de la part du défunt. On demeure donc pudique face à elle, discret, et réservé. Heidegger accuse ceux qui parlent et minimisent la mort, d’en réalité tenter de se tranquilliser. On se protège en interdisant la pensée de la mort. On étouffe le courage de l’angoisse de la mort. On l’esquive en « ré-interprétant » la mort. On « la comprend inauthentiquement et la voile » (SZ, 254, trad. Martineau).

Nous l’avons désormais compris, on accepte l’idée de la mort. Évidemment, on accepte qu’on devra bien mourir un jour. Mais la quotidienneté bavarde. Elle n’affronte pas la mort. D’ailleurs, ce sont toujours les autres qui meurent. On transforme ainsi cet événement en un événement intramondain. Je peux toujours mourir, mais à l’instant, ça n’est pas moi. C’est une réponse que l’on donne à la mort. Elle ne vaut néanmoins que sur le registre inauthentique : besoin de consolation, paroles apaisantes, voile pudique posée sur l’événement à peine survenu. On est certain de la mort dans la quotidienneté. Mais cette certitude est essentiellement empirique. On sait qu’on va mourir parce qu’on a vu l’autre mourir. Cette relation que l’on tient avec la mort n’est pas une relation authentique ; elle est une relation de fuite. Car elle est vécue sur le mode d’une échéance toujours repoussée, toujours renouvelée.

3. L’expérience de la mort authentique

Il y a pourtant une autre attitude possible. On peut se tenir au plus près de la mort. C’est-à-dire qu’on peut se rapporter « authentiquement à sa fin » (SZ, § 53, 260, trad. Martineau). Désormais, pour sortir de la fuite de la mort, il faut se tenir dans une relation a priori avec elle. L’ouverture à la mort du Dasein doit être une relation de compréhension « affectée ». Ce qui signifie que notre relation authentique à la mort doit être à rebours de cette occultation de la mort, par l’esquive et le bavardage qu’opère le « On ». En tant qu’être affecté, le Dasein détourne son regard de l’apparaître, pour opérer un retour en soi. Regarder la mort en face signifie s’extraire de l’approche doxique de la mort. On ne se rassure plus, en pensant la mort sur un plan purement évasif ; on pense la mort, sur le mode questionnant, en soutenant la certitude de la possibilité de la mort à tout instant. Le phénomène de la fin frappe notre pensée. Penser la mort fait de notre certitude de soi, une certitude de la mort. Le Dasein, l'être-là ne doit chercher ni à fuir ni à dissimuler la certitude de sa mort. Refusant désormais d’esquiver cette certitude, le Dasein peut s'approprier enfin son propre soi ; il se possède à présent ; il laisse entrer dans son existence son ultime dépossession. Il n’est plus affaibli par cette possibilité. Il soutient un rapport propre à la mort.

Se poser dans le monde comme être-pour-une-possibilité, c’est accepter l’idée de l’attente. C’est un rapport d’anticipation à la mort. Ça n’est donc pas considérer la mort comme une possibilité possible, mais une réalité possible à laquelle on s’attend. Ce qui est bien différent. À l’inverse de l’attitude inauthentique qui évite systématiquement l’idée de la mort[4], l’attitude authentique du Dasein le pousse à se rapporter proprement à sa mort. Cela consiste à devancer ce possible en assumant pleinement sa mortalité, comme étant à la fois une possibilité absolue et indépassable.

Aussi, l’idée d’indépassabilité de cette « possibilité la plus propre du Dasein » (SZ, 263, Trad. Vezin) qu’est la mort, est certainement, comme le dit Jean Greisch, synonyme de liberté finie[5]. En effet. Car accepter la mort selon Heidegger, c’est l’accepter comme don de soi. C’est-à-dire, tel qu’il l’écrit, c’est « renoncer à soi-même ». C’est accepter la possibilité de son impossibilité. Donc, accepter de vivre finiment. Ce qui veut dire qu’il nous faut comprendre notre être comme limité. Il nous faut exister dans la perspective de cette limite. On peut ainsi dire que le Rien est pensable dans la mort. C’est-à-dire qu’on peut penser l’anéantissement. Cette idée, Heidegger la découvre, dans le phénomène de l’angoisse. Depuis Aristote, la philosophie occidentale considérait le ne-pas-être encore ou le ne plus-être comme impensable. On a à présent le sentiment que l’angoisse heideggérienne nous lance un défi : et si vous pouviez enfin penser le Rien, questionner ce qui, jusqu’ici, était considéré comme corrompu par le temps, usé, sans acuité : le néant. Et si par la mesure du présent, le Rien temporel était désormais pensable ?

Accepter la possibilité de la mort, c’est donc l’accepter comme « esseulante », c’est-à-dire que la possibilité de la mort est toujours ma propre possibilité ; elle me coupe des autres hommes qui ne pourront jamais faire l’expérience de ma propre mort. Je serai toujours résolument seul face à ma mort.

De fait, si l’on résume la structure existentielle de l’être-pour-la-mort, on trouve que le concept de la mort est pour le Dasein, sa possibilité la plus propre, sa possibilité indépassable, un esseulement, une certitude et une indétermination. Or, lorsque le Dasein a accepté de faire face à cette totalité, il aperçoit soudain s’illuminer le vrai visage de la mort. Et c’est dans ce visage qu’il peut faire l’expérience de la menace. Or, quelle autre affection peut bien tenir cette ouverture sur la menace de la mort, si ce n’est l’angoisse. L’angoisse transporte le Dasein devant le « rien de la possible impossibilité de son existence. »[6] Concrètement, dans sa compréhension de la mort, – qui est un mode de l’affection –, le Dasein pose la possibilité de son mourir sans pour autant le réaliser ; ça n’est donc pas une compréhension de l’instant de la mort, mais un devancement qui me redonne le monde. Je peux désormais délimiter toutes mes possibilités. En d’autres termes, je me rapporte au possible en tant que possible. Je ne pense plus mon existence à l’égard de l’existence, mais à l’égard de la mort. Voilà pourquoi, en tant qu’être-pour-la-mort, je suis essentiellement angoisse (SZ, 266).

« Il est maintenant possible de résumer ainsi notre caractérisation de l’être pour la mort authentique existentialement projeté : le devancement dévoile au Dasein sa perte dans le On-même et le transporte devant la possibilité, primairement dépourvue de la protection de la sollicitude préoccupée, d’être lui-même – mais lui-même dans la LIBERTE POUR LA MORT passionnée, déliée des illusions du On, factice, certaine d’elle-même et angoissée. »[7] Pour finir sur la mort, tâchons d’interpréter cette longue phrase de Heidegger. Jusqu’ici, le Dasein refusait d’affronter la mort de face ; mais il lui était nécessaire de sortir des vapeurs rassurants du « On » pour accueillir en soi, dans sa solitude et son arrachement au monde des illusions, la liberté de la mort que Heidegger assimile à une passion. Est-ce pour souligner la nuance de passivité inhérente au passage de l’inauthenticité à l’authenticité, et l’idée de vive intensité inhérente à la passion de la vérité. Il me semble qu’on ne saurait résister, dans cet élan spontané, à accueillir la liberté, ou plutôt la libération qu’accorde la compréhension véritable de la mort. Cette compréhension est alors ouverture vers son « soi », c’est-à-dire son authenticité.

Martin Heidegger et Jean Beaufret

(Paru dans les carnets de la Philosophie, n°14, oct-nov-dec 2010)

1.

[1] Sein und Zeit (SZ), § 47, (238), trad. E. Martineau.

[2] A. Camus, L’étranger, Paris, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1942, p. 1125.

[3] SZ, (239), trad. E. Martineau.

[4] SZ, Trad. F. Vezin, (240).

[5] Léon Tolstoï, La mort d’Ivan Illitch, trad. Michel-R. Hofmann.

[6] SZ, (245), trad. E. Martineau.

-------

2. & 3.

[1] SZ, § 50 (250), trad. F. Vezin.

[2] Idem.

[3] SZ, § 51, (253), trad. E. Martineau.

[4] On pourra également constater avec Sartre qui, dans son Être et le Néant, nie la réalité de la mort, qu’il a lui-même trouvé là un moyen de la mettre de côté, et ainsi de l’esquiver.

[5] J. Greisch, Ontologie et temporalité. Esquisse d’une interprétation de Sein und Zeit, Paris, coll. « Epiméthée », PUF, 1994, 2003, p. 281.

[6] SZ, (266), trad. E. Martineau.

[7] Idem.

Commentaires

Bel article qui contribue à souligner ce que l'être, ici-bas, appréhende et tente de repousser... alors que dés notre naissance nous sommes en sursis...

Je vois moins cette crainte du néant comme une simple peur du non-être, que comme l'indiscutable sentiment d'injustice face à l'arrêt, au couperet mettant fin à notre parcours alors que nous avons encore tant de choses à faire, à étreindre, à dire... Car "Dieu a mis l'Infini dans le coeur de l'homme"...

Mais que penser, en ce cas, du "Martyr" qui ne meurt jamais seul mais accompagné par la bienveillance de Dieu.

C'est, également, une Phénoménologie de Croyant qu'il faudrait ici faire éclore afin de dire une autre essentielle nécessité qui, en effet, "témoigne"...

Malheureusement, je n'en ai ni la force, ni le courage, ni la patience et, certainement, ni le talent théologique pour affirmer les 3 vertus théologales qui font le concert que, dans mon cas, le chrétien entretient avec la Divinité... La Foi, l'Espérance et l'Amour.

Heidegger est pertinent pour le non-croyant... ou pour le païen qui s'enracine dans le sol tutélaire... alors que les chrétiens, leurs racines sont aux Cieux... qui ne sont pas une négation de l'ici-bas (le Christ s'étant "Incarné", toute la matière est sanctifiée et la chair en premier lieu)... mais une conscience d'un passage durant lequel nous devons être en communion avec les Saints, nos frères et soeurs dans la Foi, mais également toute l'humanité, même la plus horrible. Comme le disait un de mes glorieux saint Orthodoxe, "tiens fermement en enfer et ne désespère pas"... je cite de mémoire.

Autrement dit, cette "communion" nous donne l'injonction de nous confronter à la réalité de l'être incarné, dans sa vie comme dans sa disparition et à aucun moment nous ne sommes coupés ni des autres, ni de Dieu, ni de nous-même... nous tendons à l'Unité de par les liens que nous tissons tout au long des jours...