Lettre à Fernando Pessao. Le voyage immobile

La revue du métissage culturel Instinct Nomade m'a demandé un article, pour un numéro spécial mettant à l'honneur le génie lisboète Fernando Pessoa. Je leur ai proposé un extrait de mon essai sur la vie nomade intitulé Partir, cartographie de l'errance, paru en 2017 aux éditions du littéraire. Récit épistolaire, racontant ma période d'errances à travers l'Europe, mon texte s'adresse à Fernando comme à un ami, un ami de plume et un ami de route, sous la forme d'une lettre brève. Le voici désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

À toi Fernando,

À toi Fernando,

Ce voyage à Lisbonne, accompli ce matin, est inspiré d’une recherche. Je suis à la recherche d’un homme. Et cet homme, comme tu le sais, ce n’est personne. Toi Fernando Pessoa (le mot pessoa en portugais, signifie ironiquement au singulier, personne, au pluriel tout le monde), tu as inventé un homme qui n’est personne, et qui est ainsi tout le monde ; cet homme, tu ne le connais que trop bien, n’est-ce pas ? Tu l’as créé, comme une de tes multiples identités. Je traverse les rues, je hante les modestes hôtels. Je passe devant tes fenêtres, au 17 rua Bernardim Ribeiro. Je m’assieds dans les tramways de bois et de métal, de couleurs jaune et blanc, l’éléctrico 28, le 15, et quelques autres. Je grimpe et redescends les sept collines de la ville, je me confronte aux senteurs, aux lumières. Je longe les quais du port de marchandises. Je fais les boutiques une par une. Je mange à la terrasse des cafés. J’admire les couleurs du ciel. J’arpente ta ville, ton foyer, ta capitale. Lisbonne, c’est toi ! Derrière les masques, les fugues, les replis, j’y cherche un homme. Il se nomme Bernardo Soares. Qui est-il ? Où est-il ? Une ruse pour exprimer ton moi multidimensionnel, n’est-ce pas ? Toi qui te disais si inapte à la vie, si handicapé à trouver le bonheur.

J’entends d’ici tes plaintes angoissées. Ton horreur de vivre. Je recherche donc Bernardo Soares. Je le recherche dans Lisbonne. Sûrement pourra-t-il me dire, lui qui était les « faubourgs d’une ville », comment l’on peut se délivrer de cette terrible angoisse d’exister. Vivre sans colère sans grimace, comme dirait le poète.

Je pars, et je pars sans cesse, car je cherche un homme. Aujourd’hui, c’est celui-là, demain, ce sera un autre. Comme toi, j’éprouve tant de peines à me trouver, comme toi je n’ai existé que déguisé. Assailli par la pluralité des masques, le devenir des choses, la fragilité de l’identité. J’ai presque un demi-siècle, et je ne sais toujours pas bien qui je suis, je ne sais toujours pas d’où je viens. Me faudra-t-il encore un demi-siècle pour découvrir un début de vérité sur cette identité floue ? J’avance dans ma nuit à tâtons, et sans bien savoir où je vais, et cela m’étourdit. Bien sûr, je ressens cet ennemi intime à l’intérieur, et je me sers de tous mes déguisements pour le fuir. Ils m’aident à me cacher à mon absence à moi-même. Et parfois, ils m’éblouissent. Je sais bien que partir, c’est laisser derrière les choses et les êtres. C’est tout laisser. C’est couper avec soi. C’est aller de l’avant. Sans desseins, sans but. Je sais bien qu’à la différence du voyageur, partir ainsi, c’est prendre le chemin de l’errance. C’est accepter de vivre son chaos intérieur.

Mon essai Partir. Cartographie de l'errance, Ed. du littéraire, 2017

Toi mon être cher, tu as toujours été inapte à l’action. Tu vivais immobile. Tu avais mal à l’univers, et tu ne voulais rien. À l’inverse de toi, j’ai continuellement recherché à faire bouger les choses, à éprouver la réalité dans sa matérialité la plus brute. Entrelacer le réel et le rêve. Méditant, ce matin dans ce café où tu avais tes habitudes, et écrivant ces lignes, ton existence « faite de passivité et de rêve » me pousse à me demander si, finalement, nous vivons bien notre vie, ou si nous ne nous contentons pas tous de la rêver. Pauvres songeurs que nous sommes ! J’ai longtemps vécu assoupi. Partout, je n’étais nulle part. J’errais, infatigable voyageur, à la recherche d’une vérité sur moi-même. Puis, j’ai fini par refaire le chemin inverse. Je suis retourné aux États-Unis retrouver ce père absent. Il était six pieds sous terre ! J’ai parcouru les océans, à la recherche d’une ombre. J’ai mille fois crû rendre l’âme sur les terres, dans les mers. Alors que j’étais à la poursuite d’une place ici, qui puisse m’être supportable, tu attendais toi, un ailleurs qui porterait l’intensité de ta rêverie, un territoire où tu pourrais couper avec toi-même, partir vers des infinis plus grands, des espaces vierges, explorer l’intervalle entre tes différents moi. Personnellement, le rêve m’a rendu la vie insupportable. Cette exploration d’une intériorité angoissée, ténébreuse m’a poussé à partir, à parcourir le globe à la recherche d’un moi plus serein, d’un lieu d’indétermination. Je considère cette impulsion répétitive comme une fugue salvatrice. J’ai recherché la transformation par le voyage, guettant le moment où je serai autre, où je trouverai une terre d’accueil et de concorde.

Je sais ce que tu penses mon cher Fernando. Je connais ta haine, ton mépris des voyages. Il n’y a pas de voyage utile, dis-tu. Il n’y a pas de voyage qui vaille. Il n’y aura jamais, à tes yeux, qu’une vanité du voyage, et le voyage ne sera jamais autre chose qu’un désert d’ennui. Cette inutilité du voyage renvoyant à l’inutilité de l’existence.

« L’idée du voyage me donne la nausée.

J’ai déjà tout vu ce que je n’avais pas vu.

J’ai déjà vu tout ce que je n’ai pas encore vu. »

Tu ne démentirais pas le philosophe Gilles Deleuze, qui prétendait que les voyages avaient toujours eu un air de « fausse rupture ». Comme Xavier de Maistre, tu aurais pu ironiquement raconter, comment tu voyageais autour de ta chambre. Des voyages, il n’y a rien à dire. « Tous les soleils couchants sont des soleils couchants », écrit l’intranquille Bernard Soares dans son autobiographie inachevée. Et pourtant, ton pèlerin, lui, il doit bien partir, n’est-ce pas ? Ton pèlerin, enfin réveillé de la « sieste » de sa vie, dérangé par l’homme en noir, ne voit-il pas que sa vie organisée et tranquille ne fait plus sens. Ne reçoit-il pas l’injonction « Ne fixe pas la route ; suis-la » ? Alors, n’ayant plus d’autre choix, que de succomber à l’irrépressible quête du mystère des choses et du monde, ton pèlerin ne poursuivra-t-il pas sa quête sans ni but ni fin, le conduisant nulle part, jusqu’où le Destin le décidera.

Ce conte, que tu as écrit sur un petit cahier, découvert dans ta grande malle où tu y rangeais tes innombrables textes, me rappelle cette réflexion si juste d’un roman de Michel Tournier : « Quand on entreprend un voyage comme celui que vous faites […] on part quand on le veut, mais on arrive quand Dieu le veut. » Il n’y a rien que l’on puisse faire pour s’arrêter lorsqu’on est parti. Pas de retour en arrière possible. On doit suivre la route. La suivre sans s’arrêter. Jusqu’au bout ! Bien sûr, comme ton pèlerin, je me suis demandé de nombreuses fois : « Suivre la route ? Pour quoi faire ? Jusqu’où ? » Et tandis qu’à chaque étape de mon si long voyage, j’aurais bien aimé savoir ce que je fichais là, j’ignorais encore que la route m’amenait à m’enfoncer toujours un peu plus en moi-même.

Comme Bernard Soares, comme toi Fernando Pessoa, je me sentais au milieu du monde, comme un « étranger », un ennemi de l’humanité, dont j’exécrais la médiocrité. Ainsi, je rejoignais discrètement ce petit groupe d’intranquilles. Comme vous, vivre me pesait. La mort ressemblait donc, à une délivrance de l’horreur métaphysique d’exister.

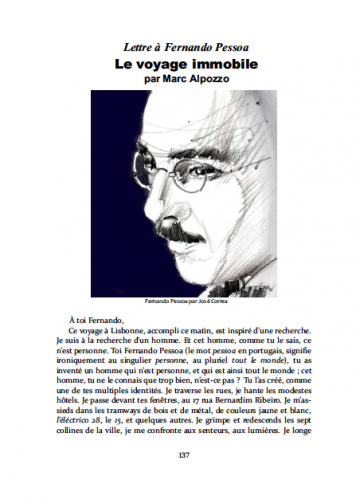

Fernando Pessoa, caricature de l'écrivain

dans le métro de Lisbonne

J’entends ta voix dicter, à la main fébrile de Bernardo Soares, ces quelques phrases assassines : « Que peut me donner la Chine que mon âme ne m’ait pas déjà donné ? Et mon si âme ne peut me le donner, comment la Chine me le donnera-t-elle, puisque c’est avec mon âme que je verrai la Chine, si je la vois jamais ? Je pourrai m’en aller chercher la richesse en Orient, mais non point la richesse de l’âme, parce que cette richesse-là, c’est moi-même, et que je suis là où je suis, avec ou sans Orient. » Je comprends désormais si bien ce que tu dénonces, dans ce que tu considères comme la prétention du voyage. Je voyais le mien, mon voyage odysséen, comme une grande traversée solitaire, de retour enfin vers mon Ithaque. J’ai toujours pensé le départ en termes de déplacement physique, de mouvement, de point A à un point B. J’ai toujours vu la mobilité dans l’espace comme un itinéraire balisé ou non, recherchant un lieu d’ancrage, un point d’arrivée. Pour combattre ton angoisse de l’existence, toi Fernando Pessoa, tu n’es jamais parti ailleurs, tu n’as jamais eu la prétention de briser le miroir, t’imaginant que tu trouverais quelque chose de différent de l’autre côté. Tu n’as jamais conçu la mobilité comme un déplacement physique, mais plutôt comme un mouvement intérieur. Cependant, entre la créature et le créateur, on ne peut nier une forme de narcissisme aux mille nuances. Une sorte de constant retour vers soi-même. Une tendance fâcheuse, à préférer le rêve à la réalité. Partir de soi, par la sensation qui se déroule dans l’intériorité, explorer la grandeur des infinis, la multiplicité des paysages et des cultures par la diversité des noms de plumes et d’écritures, revenir à soi, comme si on ne pouvait explorer qu’un seul intervalle, celui qui s’est glissé entre soi et soi-même. Ton invitation en voyage se résume ainsi à sonder son intériorité : un voyage intérieur qu’on pourrait résumer par un voyage immobile.

« En ce monde où nous oublions,

Nous sommes ombres de qui nous sommes. »

Je ne sais si je dois choisir de continuer, me déplacer comme cela sans cesse, ou désormais concéder à me poser dans un mouvement immobile. Abandonner avec les paysages qui se succèdent, les mouvants décors, les foisonnements de langues étrangères, les multiples coutumes, les couchers de soleil au nord-est, les soleils levants au sud-ouest. Je pense à Alvoros de Campos qui regarde fixement ce navire venir à lui, immobile sur un quai du port, contemplant très simplement ce mouvement intérieur. Son corps ne bouge pas d’un millimètre. Le souffle court. Pas question de grimper sur le paquebot, de quitter ce quai pour parcourir une terre petite et uniforme. De là où il se tient, il voyage depuis le début. Il se meut à l’intérieur. Il est conscient que déplacer les corps ne changera rien à ce qu’il est fondamentalement. Qu’il ne se libérera pas de lui-même. Qu’il n’échappera pas à la lourdeur d’exister. Les voyages exportent les enveloppes matérielles, pas les âmes qui sont fixées à l’être, qui sont tout-ce-qui-est.

L'immeuble où habita Fernando Pessoa,

rue Perreira (photographie personnelle)

« Éternels passagers de nous-mêmes, il n’est pas d’autre paysage que ce que nous sommes, écrit Bernardo Soares sous ta dictée. Nous ne possédons rien, car nous ne nous possédons pas nous-mêmes. Nous n’avons rien parce que nous ne sommes rien. Quelles mains pourrais-je tendre, et vers quel univers ? Car l’univers n’est pas moi : c’est moi qui suis l’univers. »

Cet article, dans la revue Instinct Nomade n°5, printemps-été 2020

Le vrai déplacement ne serait-il pas plutôt dans les mots, dans la poésie du monde que l’on cherche à se définir. C’est notre regard qui façonne le chemin, plutôt que le contraire. Je me questionne. Ne doit-on pas considérer l’ailleurs comme une illusion, et tout départ comme un faux départ ? N’est-ce pas une erreur de considérer l’espace comme une distance extérieure à parcourir ? Ne faudrait-il pas plutôt considérer l’espace comme intérieur, et notre imagination comme la créatrice des paysages qui nous environnent ?

Merci à toi Fernando de m’avoir lu,

Marc.

Chapitre extrait de Partir. Cartographie de l’errance, éditions du littéraire, 2017, pp. 67-75.

Ce texte est paru dans la revue du métissage culturel Instinct Nomade n°5, printemps-été 2020.

Ce texte est paru dans la revue du métissage culturel Instinct Nomade n°5, printemps-été 2020.

Commentaires

"on est soi-même qu'en voyage car nous sommes débarrassé de nous-même et de nos habitudes "

J’aime vraiment ce que tu écris Marc, et je te reconnais dans tes mots, tes phrases ; pourtant nous n’avons discuté que quelquefois durant quelques mois, et nos échanges étaient très surprenants mais sincères et hors du temps des hommes, de la matérialité temporelle.

Je m’en souviens.

Félicitations, pour tes pensées et ton style.

Marie