Entretien avec Jean Rouaud. Le roman de la mémoire familiale

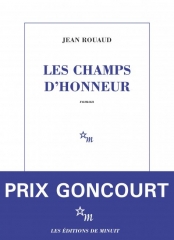

L’écrivain Jean Rouaud, arrivé en littérature par effraction, prix Goncourt 1990 avec un roman familial qui a fait date, revient sur les traces de son parcours, à l’occasion de la réédition de ses deux premiers romans dans la collection Folio.

Marc Alpozzo : Cher Jean Rouaud, les deux premiers romans du Cycle de la Loire-inférieure viennent d’être réédités en Folio avec deux postfaces. Dans celle de Les Champs d’honneur (Folio), vous décrivez le roman comme une tentative de « ressusciter » votre famille décimée, notamment après la mort de votre père en 1963. Quel est exactement rôle la mémoire dans ce processus d’écriture pour donner une forme littéraire à des expériences intimes ?

Marc Alpozzo : Cher Jean Rouaud, les deux premiers romans du Cycle de la Loire-inférieure viennent d’être réédités en Folio avec deux postfaces. Dans celle de Les Champs d’honneur (Folio), vous décrivez le roman comme une tentative de « ressusciter » votre famille décimée, notamment après la mort de votre père en 1963. Quel est exactement rôle la mémoire dans ce processus d’écriture pour donner une forme littéraire à des expériences intimes ?

Jean Rouaud : À l’époque j’avais moins le souci de restituer des pans entiers de mon enfance que d’en user pour alimenter mes phrases. Mon but était d’être reconnu comme écrivain. Or si j’avais le goût de l’écriture je n’en avais aucun pour la fiction. Adosser mon récit aux miens se révélait périlleux (des « petites gens » selon la terminologie, qui ça pourrait bien intéresser), mais me donnait aussi une grande liberté puisque c’était une terra incognita dont je serais le seul arpenteur. Avec le temps j’ai compris que j’avais été le jouet de mon inconscient. C’est lui qui par le biais de l’écriture dont il est peut-être l’orfèvre m’a conduit à me pencher sur le traumatisme de mon enfance. Mais parce qu’il était encore trop tôt pour affronter cette mort de mon père dans Les Champs d’honneur, c’est ce même inconscient qui par défaut m’a conduit au chevet d’un autre Joseph, dont j’avais lu le nom sur le monument aux morts de la commune. Mais sur le coup je n’ai rien vu. Ce qui dit les limites de la mémoire consciente.

Dans Comédie d’automne, vous revenez sur la genèse de Les Champs d’honneur et mentionnez les « digressions poétiques » de votre manuscrit initial (Préhistoire), que Jérôme Lindon a encouragées à retravailler. Comment avez-vous intégré la digression, notamment sur des éléments comme la pluie en Loire-Inférieure (qui est un roman dans le roman, dites-vous), dans la structure de vos deux premiers romans pour servir à la fois la mémoire familiale et une réflexion poétique sur le temps et le lieu ?

Jérôme Lindon n’aimait pas les digressions. J’étais persuadé qu’il allait me demander de renoncer aux pages sur la pluie qui n’entraient pas dans son cahier des charges. À mon grand étonnement, pas un mot, ni pour s’en plaindre, ni pour m’en féliciter (pas son genre). Sans doute parce qu’elles renvoyaient pour lui à « l’école du regard » du Nouveau roman. Un pur moment poétique pourtant. Un météorologue comprend vite qu’elles n’ont aucune valeur scientifique. Il s’agissait pour moi de « faire durer » en multipliant les phrases ce sentiment pluvieux de ma région natale. Dire simplement qu’en Loire-Inférieure « il pleut », ça ne laisse même pas le temps d’ouvrir son parapluie, on est déjà passé à autre chose. La digression, c’est une touche de couleur. Elle surgit au détour d’une métaphore (la 2CV de « type primate »), d’un mot choisi (« notre père néguentropique »), d’une mise en scène (le magasin tapissé de noir par la suie d’une lampe à pétrole, qui prépare à la chambre mortuaire). Pour moi la poésie est là.

Dans la postface de Des hommes illustres (Folio), vous expliquez avoir changé des noms pour protéger l’intimité de votre famille, tout en puisant dans vos souvenirs. Vous citez également l’incipit initial qui était à lui seul une digression dans le roman familial, que vous avez choisi de ne pas conserver suite aux « mauvais conseil » d’un ami. Comment avez-vous navigué entre fiction et vérité autobiographique dans vos deux premiers romans pour honorer la mémoire de vos proches, comme votre père Joseph, tout en créant une œuvre littéraire distincte du simple témoignage ?

C’est très délicat de donner leurs véritables noms aux personnages modèles. On se sent à la fois impudique et réducteur. Le personnage d’un roman est un signe algébrique qu’on habille d’un simulacre de vie. Que rend-il vraiment de la personne ? D’où les protestations de la famille lorsqu’un des membres se livre à ce genre d’exercice. Le « pseudo » accorde une marge de manœuvre fictionnelle qui aide à la construction du récit. Le récit n’est pas un bout-à-bout de fragments, de petits faits vrais, il lui faut donc composer. La fiction fait office de liant. Le « pseudo » autorise aussi la projection dans une histoire plus vaste. Cette interaction avec le monde « actualisé » offre au personnage une authenticité dont bénéficie celui dont il est censé s’inspirer. On ne contestera pas que mes deux grands-oncles sont morts à la guerre puisque nul n’ignore que la première guerre mondiale a eu lieu. L’Histoire authentifie la part de fiction. Inscrire des personnages réels dans l’Histoire revient à les rendre « illustres » (étymologiquement, dans la lumière).

Dans Être un écrivain, vous montrez comment vous avez lutté, à la fois pour abandonner l’avant-garde, ce que Jérôme Lindon vous a conseillé, et maintenir le roman à flot dans un monde littéraire où l’on disait qu’il était mort. Vous avez également tissé une prose lyrique et digressive. Comment cette approche poétique et épurée du réel, appliquée dans Les Champs d’honneur et Des hommes illustres, célébrant les « vies minuscules », vous a-t-elle permis de transformer des souvenirs ordinaires, comme les trajets de votre père ou les paysages de Loire-Inférieure, en une méditation universelle sur la perte et la mémoire ?

Ce fut long pour moi de revenir sur « la mort du roman ». Un long travail de « désamiantage ». Le plus curieux, c’est que l’homme qui m’a remis sur le droit chemin du récit, est le même qui par ses choix éditoriaux incarnait la modernité littéraire. Je n’en revenais pas de l’entendre balayer les expérimentations formelles qui avaient fait sa renommée. C’est parce qu’il incarnait le plus haut de la littérature que je l’ai cru. J’avais écrit pour sa chapelle et il me signifiait qu’il en avait fermé la porte, que derrière reposait les mânes du Nouveau roman. Il ne s’agissait pas pour autant de reprendre comme avant, la contestation du roman avait créé une distance, une forme de nostalgie d’un temps où l’on ne se souciait pas de la « structure », où le « style » était la seule valeur ajoutée du texte. De sorte que cette nostalgie d’une innocence de la littérature se mêlait à la nostalgie d’un monde disparu, celui de l’enfance, qui avait emporté dans un même mouvement mon père et le paysage breton dont il fut témoin de la dévastation par le remembrement. En outre cette restitution « en plan large » du passé dispensait de suivre une intrigue linéaire.

Dans votre livre Comédie d’automne, vous décrivez le choc du prix Goncourt comme un « astéroïde médiatique » et qui a bouleversé votre vie de kiosquier. Comment cette reconnaissance soudaine a-t-elle influencé votre rapport à l’écriture et à la mémoire dans Des hommes illustres, écrit après le succès de Les Champs d’honneur? A-t-elle modifié votre manière d’aborder les souvenirs familiaux, notamment ceux de votre père, dans ce deuxième roman ?

Lindon m’avait prévenu. Pour le livre suivant je serais attendu. Des hommes illustres n’auraient pas été le même sans le Goncourt. Je l’ai écrit en veillant à ne pas prêter le flanc « à la critique ». C’est un livre resserré autour de la seule figure du père. Lindon avait estimé qu’il y avait trop de personnages dans Les Champs d’honneur, qu’on s’y perdait. D’où ne pas se perdre, au risque de perdre lecteurs et crédit. Sans cette mise en garde, ce premier chapitre sur la mort de Mozart, je ne l’aurais pas retiré. Ç’a été pour moi un crève-cœur. Dans Les Champs d’honneur si l’on évoque la mort du père, le personnage est absent, auquel je substitue dans la dernière partie son double allégorique, le Joseph du monument aux morts. Je savais que je devais lui rendre son métier de « voyageur » et son passé de résistant. La première partie d’après mes souvenirs personnels, la seconde par sa « légende », ce que ses amis m’avaient raconté après sa disparition. Ce distinguo entre l’homme privé et l’homme public, j’en ai usé comme de ces images qui se modifient selon de quel côté on les tourne. Le plus troublant c’est de voir les membres de sa famille passer dans le domaine public. Ma mère n’a pas vraiment apprécié. Je l’avais confiné dans le rôle d’une épouse endeuillée, alors qu’elle était devenue pour tout le canton cette femme qui dans son magasin recevait avec une gentillesse extrême les jeunes couples venus déposer leur liste de mariage.

Commentaires

EXcellent! Question: pour être aussi illustre, faut-il avoir été kiosquier ou écrire un roman?