Je suis un écrivain-nomade

Puisqu’il m’a été demandé de répondre à cette question : « Pourquoi écrivez-vous ? » Je commencerai in extenso par dire que j’écris depuis tout jeune parce que je suis très tôt parti en voyage. Une bonne raison, je pense de me qualifier d’écrivain-voyageur. Voyageur au sens de son étymologie : être sur la voie. Voilà pourquoi je me suis toujours senti un tel écrivain alors même que je ne partais nulle part.

L’écriture, c’est pour moi la possibilité donnée de parcourir mon chemin sur la voie infinie. Et lorsque je sors de chez moi, que je quitte le clavier de mon ordinateur, et que je continue d’écrire sur de petits cahiers Moleskine® qui ne me quittent jamais, je ne modifie pas spécialement mon état. Toujours, je demeure sur la voie quoi que je fasse. J’avance lentement. Mais tout texte, toute rencontre, toute idée contribue à ce cheminement. J’ai été placé sur la voie depuis le début, alors même que je ne connaissais pas encore la signification de celle-ci. Et j’y ai avancé longtemps en aveugle. Depuis toujours même, je considère que j’y chemine en nomade.

Je me souviens de ces mots de Deleuze à propos du nomadisme : « Le nomade n’est pas forcément quelqu’un qui bouge : il y a des voyages sur place, des voyages en intensité […] » On peut donc, dit-il, « nomadiser pour rester à la même place en échappant aux codes. » Dans ces quelques réflexions se trouve tout ce qui m’a toujours amené et ramené à l’écriture : le refus de la domestication, une ouverture sans bornes sur le monde, une culture bariolée et protéiforme. Or, c’est bien ce que suggèrent Jacques Ménétrier et Jean Duignaud à propos du nomade : il refuse les codes et conventions ; il sera toujours en dehors, réfractaire à tout discours de clôture. Voilà pourquoi précisément, je me dis écrivain-nomade.

Gilles Deleuze

C’est en même temps un qualificatif qui peut embrouiller. Et c’est tant mieux ! Sans quoi, ça ne donnerait pas à réfléchir. En fait j’écris surtout depuis toujours pour en finir avec la recherche d’un certain ordre. Mais dans le même temps, et c’est paradoxal, j’écris pour trouver un ordre, et tirer au clair ce qui m’apparait autour de moi, depuis le début, comme une sorte de grande confusion. Écrire m’apparaît alors comme une tentative de faire la lumière sur des zones laissées obscures par une représentation du monde qui imagine que tout cela va de soi.

Je crois que l’écrivain doit en finir avec la pensée linéaire et la rationalité auxquelles j’ai toujours préféré la pensée circulaire, le labyrinthe, l’errance, l’éclosion d’une énergie. C’est pour cela que j’écris : non pour renverser un ordre, mais plus pour trouver un déploiement. C’est également pour donner le goût de lire, le goût d’écrire, et le goût de vivre. J’ai toujours voulu partager mes expériences littéraires ou philosophiques, et mes textes n’ont eu de cesse de se présenter tels des passeurs, en dehors de tout jugement, tout principe, et loin de toute dialectique. En fait, j’écris comme je médite : par à-coups, de manière dérivante, sans but. C’est vrai, je cherche une profondeur. Mais pas nécessairement de cohérence continue. Je ne crois pas à la moindre cohérence dans la continuité en l’homme. Je crois plus aux pouvoirs de l’instant présent ; un instant présent, qui systématiquement, nous ordonne de renouveler l’idée posée l’instant précédent, de renouveler le pacte passé, le pari tenu…

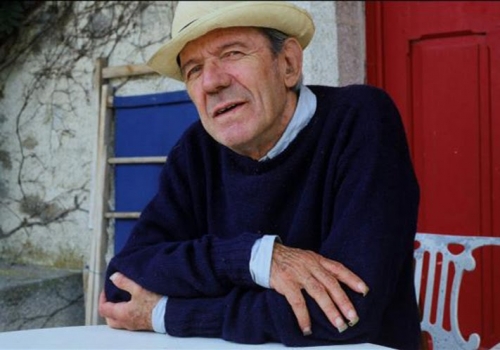

Kenneth White

Disons-le, j’ai toujours écrit tous mes textes (articles et livres) comme un cartographe. Jamais je n’ai procédé au moindre inventaire, alors même que je crois en une fin de l’histoire. Cette expression très hégélienne ne m’a pas toujours convaincu. Il me semble avoir écrit quelque part qu’elle m’inspirait quelques doutes. Je n’en ai plus aucun aujourd’hui tant elle me parait visible à l’œil nu. Voilà pourquoi je crois qu’il ne s’agit plus d’écrire aujourd’hui – sauf à vouloir faire l’inventaire avant fermeture définitive ! – en cherchant à s’inscrire dans une histoire de la littérature ou des idées. D’histoire, il n’y a plus. Je préfère de loin ceux qui pensent et écrivent à partir d’un monde ouvert sur l’extérieur, libéré de tout processus historique, de tout processus dialectique : je pense à une écriture phénoménologique qui chercherait à se séparer du connu, qui se déploierait en dehors même de sa propre culture. Je l’appellerai une écriture transhumante. Ce serait une écriture qui refuserait tout cloisonnement ; qui refuserait de se laisser enfermer dans les codes académiques, ou les règles émises par l’Occident. Je pense qu’écrire, c’est toujours accepter de se confronter à l’inconnu, et donc accepter que les différences se concilient dans une unité des cultures, une totalité qui serait un éternel dépassement. Si on vit également ainsi, je crois alors qu’on pourrait tout gagner. Ne plus orienter nos désirs selon ce qu’on nous a appris, mais laisser notre désir intérieur nous guider très simplement.

Je viens de le dire, nous sommes manifestement à la fin de l’histoire. Désormais, il n’y a plus de sens. Le sens de l’histoire à disparu. C’est précisément cette présence dans l’absence qu’il s’agit alors d’habiter. Cette présence/absence très tôt, je l’ai vécue et questionnée. Voilà aussi pourquoi j’écris depuis l’âge de sept ans. On doit donc cesser pour écrire, mais aussi pour sa propre vie, de prolonger les voies déjà tracées, et accepter de se mettre toujours en danger.

Pour bien faire comprendre cette idée, je dirais qu’il faut définitivement en finir avec la certitude cartésienne. Elle est datée. Elle appartient à ce qu’un ami appelle l’ancien Agôn. L’écriture ne doit plus être fidèle à un discours de la méthode ; elle gagnerait à suivre le discours du chemin. Je l’appelle la voie. Parce que le chemin plus que la méthode vous donne cette ultime chance de vous perdre.

Or, je dirai que j’ai toujours écrit pour me trouver, mais que j’ai systématiquement emprunté des chemins qui m’ont amené à me perdre, ce qui m’a donné la chance systématique d’être en perpétuel devenir.

Je refuse donc tout processus logique, cartésien, car je le trouve trop scientifique, trop rationnel : du connu, il m’emmène vers le connu. Or, si l’écriture n’est pas cet abîme qui s’ouvre sur l’inconnu, alors à quoi sert-elle donc ? Je ne cesse donc de le penser : les prosateurs qui refuseront de mettre leur honneur en danger, leur peau sur la table (comme l’écrivait Céline), qui n’accepteront pas de regarder la vérité en face, leur vérité, qui refuseront cette écriture qui les amènera en face pour demeurer dans un processus artificiel et cartésien resteront pour toujours des écrivains de salon. À la prose creuse qui nourrit les dîners mondains, j’ai toujours préféré la parole pleine (comme la définissait Lacan.)

Être écrivain-nomade c’est donc avant tout un état de vie, une manière d’habiter le monde sans jamais rechercher à se fixer quelque part, dans un lieu, une idée, une langue, une école ou une patrie. C’est écrire sans but ni fin, acceptant l’aspect insensé du désir, poursuivant le fil de ce désir, parcourant un itinéraire méditatif duquel éclora la vérité sur soi ; une vérité intérieure, une connaissance de soi que l’on ne redoutera plus.

Et ce sera surtout une belle manière de s’autoproduire en permanence, comme le dirait Edgar Morin.

Cet article a été rédigé suite à la demande d'Hélène Natier, pour répondre à la question de l'importance de l'art dans notre vie [Le site a aujourd'hui disparu].

En première de couverture : La Clairière, de Jean-Baptiste Camille Corot, Musée d'Orsay, Collection Chauchard.

Commentaires

la liberté de la pensée n'est pas donnée à tous.

merci Marc pour ce partage

Merci de cette invitation à ce blog que j'aime beaucoup.

Béatrice