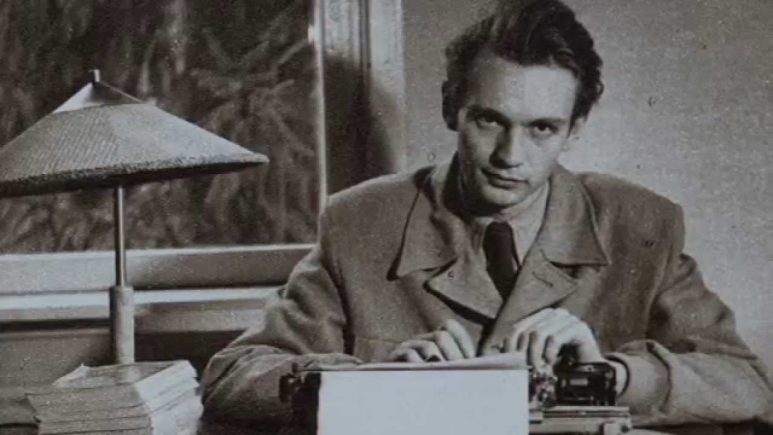

L’anarchisme et moi, de Dagerman

Longtemps considéré comme un écrivain maudit, il faut savoir que Stig Dagerman avant son suicide, jouissait d'une grande popularité, et de beaux à-valoir sur recettes.

A l’instar de Camus ou de Sartre, dont il est le contemporain, Dagerman était la conscience de son temps, de toute une génération dont il était devenu le porte-parole. Porte-parole également des idées existentialistes, c’était l’incarnation d’une jeunesse de l'après-guerre, à la fois désorientée, arrogante, révoltée parce que rejetée du grand théâtre où s'était faite l'histoire, en quête d'un vaste idéal de fraternité. Cette jeunesse qui ressemble tellement à une autre, une jeunesse qui s’attarde, les trentenaires. L’angoisse d’une génération qui ne se retrouve plus dans ses représentants, qui ne se reconnaît pas dans les descriptions qui sont fait d’elle (génération Tanguy/Casimir/Bachibouzouk !) ne trouvant ni sa place, ni son bonheur dans l’environnement social que les aînés, incapables de vieillir, leur a laissé. Au milieu des catacombes modernes, nous cherchons l’homme nouveau, Dagerman également, écrivant en 1949, dans une lettre qu'il adressée au directeur du théâtre d'Hambourg, se présentant ainsi : « Le thème central de mon oeuvre est l'angoisse de l'homme moderne face à une conception du monde qui s'écroule (...) et je crois qu'une des possibilités de salut consiste à ne pas se laisser vaincre par son angoisse, ni à fuir devant soi-même, mais à affronter le danger les yeux ouverts. » Il s’agit donc pour Dagerman de regarder le chaos en face, quitte à se brûler la rétine... lui qui n’avait pas honte d’aimer les belles voitures, d’adorer le cinéma (particulièrement Fritz Lang), les voyages en bateau, ainsi que le football, le jeu à la roulette... Les post-soixante-huitards reprochent aux jeunes aujourd’hui leur incapacité à réfléchir, à se conformer à des normes strictes, à se concentrer, à produire un travail dur et intense, ils leurs reprochent également d’être instables, trop habitués aux software et au shareware. Les trentenaire sont la cible d’une véritable image floue, négative, fausse, dans laquelle on les enferme dans le rôle de jeunes ados incapables de vouloir grandir. Pourtant, à l’image de ces symboles d'évasion que produit Dagerman, cette recherche de la transcendance, de l'intensité dramatique que le travail artistique ou l'idéalisme révolutionnaire (à ses débuts) lui procurait, disons le, c’était un grand philosophe, un penseur moderne, en marge, dont le talent et la profondeur n’avait d’égal que ses rêve de voyages et de transformation du monde pour le rendre meilleur. Changer la donne ! Ne plus accepter de vivre dans les catacombes des anciens… L’homme de demain ne peut plus accepter ce monde crépusculaire, auréolé des lumières du nihilisme du strass, de la pensée de bazar… L’homme de demain doit prendre son destin en main… ne pas compter sur les aînés… ne pas continuer de marcher dans les brisés de ses prédécesseurs avec pour ambition de faire mieux que lui… on ne fait jamais mieux… il n’y a pas de perfection, ni en art, ni en politique… l’homme de demain doit transformer, changer… il doit être radical…. L’homme du XXIe siècle sera un déconstructeur s’il veut être un destin… L’homme du XXIe siècle ne doit plus reproduire… il doit véritablement créer ! Créer un monde nouveau…

Je vous propose l’un des textes politiques de Stig Dagerman. Je vous cite ce texte dans sa version intégrale.

L’ANARCHISME ET MOI

Par Stig Dagerman

Les détracteurs de l’anarchisme ne se font pas tous la même idée du danger idéologique que représente celui-ci et cette idée varie en fonction de leur degré d’armement et des possibilités légales qu’ils ont d’en faire usage. Tandis qu’en Espagne, entre 1936 et 1939, l’anarchiste était considéré comme si dangereux pour la société qu’il convenait de lui tirer dessus des deux côtés (en effet, il n’était pas seulement exposé, de face, aux fusils allemands et italiens mais aussi, dans le dos, aux balles russes de ses « allié » communistes), l’anarchiste suédois est considéré dans certains cercles radicaux, et en particulier marxistes, comme un romantique impénitent, une sorte d’idéaliste de la politique aux complexes libéraux profondément enracinés. De façon plus ou moins consciente, on ferme les yeux sur le fait, pourtant capital, que l’idéologie anarchiste, couplée à une théorie économique (le syndicalisme) a débouché en Catalogne, pendant la guerre civile, sur un système de production fonctionnant parfaitement, basé sur l’égalité économique et non pas sur le nivellement mental, sur la coopération pratique sans violence idéologique et sur la coordination rationnelle sans assassinat de la liberté individuelle, concepts contradictoires qui semblent malheureusement être de plus en plus répandus sous forme de synthèses. Afin, pour commencer, de réfuter une variété de critique anti-anarchiste qui est souvent le fait de gens qui confondent leur pauvre petit fauteuil de rédacteur avec un baril de poudre et qui, à la lumière, par exemple, de quelques reportages sur la Russie, pensent détenir le monopole de la vérité sur la classe ouvrière et sur ses conditions, j’ai l’intention, dans les lignes qui suivent, de m’attarder sur cette forme d’anarchisme qui est connue, en particulier dans les pays latins, sous le nom d’anarcho-syndicalisme et s’y est révélée d’une parfaite efficacité non seulement pour la conquête de libertés jadis étouffées, mais également pour la conquête du pain.

Dans le choix d’une idéologie politique, cette voie royale vers un état de la société qui représente au moins quelques centièmes de ressemblance avec les idéaux dont on rêvait avant de s’apercevoir que les boussoles terrestres sont désespérément faussées, intervient presque toujours la prise de conscience du fait que la faillite des autres possibilités, qu’elles soient nazies, fascistes, libérales ou de toute autre tendance bourgeoise, ou encore socialistes autoritaires de toutes nuances, ne se manifeste pas seulement par la quantité des ruines, des morts et des infirmes dans les pays directement atteints par la guerre, mais aussi par la quantité des névroses et des cas de folie et de manque d’équilibre dans les pays apparemment épargnés comme la Suède. Le critère de l’anomalie d’un système social, ce n’est pas seulement une injustice révoltante dans la répartition de la nourriture, des vêtements et des possibilités d’éducation, il faut aussi que soit bien établi le fait qu’une autorité temporelle qui inspire la peur à ses administrés doit être l’objet d’une méfiance salutaire. Les systèmes basés sur la terreur, comme le nazisme, révèlent certes instantanément leur nature par une brutalité physique qui ne connaît pas de bornes, mais une réflexion un peu plus approfondie amène vite à comprendre que les systèmes étatiques les plus démocratiques eux-mêmes font peser sur le commun des mortels une charge d’angoisse que ni les fantômes ni les romans policiers n’ont la moindre chance d’égaler. Nous nous souvenons tous de ces gros titres noirs et terrifiants dans les journaux, à l’époque de Munich – combien de névroses n’ont-ils pas sur la conscience ! –, mais la guerre des nerfs que les maîtres du monde sont en train de mener en ce moment même à Londres contre la population du globe, au moyen de l’assemblée générale de l’ONU, n’est pas moins raffinée. Laissons de côté ce qu’a d’inadmissible le fait qu’une poignée de délégués puisse jouer avec le sort d’un bon milliard d’êtres humains sans que personne trouve cela révoltant, mais qui dira à quel point est horrifiante et barbare, du point de vue psychologique, la méthode selon laquelle sont réglées les destinées du monde ? La violence psychique, qui semble être le dénominateur commun de la politique que mènent des pays par ailleurs aussi différents que l’Angleterre et l’URSS, est déjà suffisante pour justifier que l’on qualifie leurs régimes respectifs d’inhumain. Il semble que pour les régimes autoritaires, aussi bien démocratiques que dictatoriaux, les intérêts de l’État soient peu à peu devenus une fin en soi devant laquelle a dû s’effacer le but originel de la politique : favoriser les intérêts de certains groupes humains. Malheureusement, la défense de l’élément humain en politique a été transformée en slogan vide de sens par une propagande libérale qui a camouflé les intérêts égoïstes de certains monopoles sous le voile de dogmes humanitaires douceâtres et sans grand contenu idéaliste, mais ceci ne peut naturellement pas, à soi seul, mettre en péril la capacité humaine d’adaptation, comme les propagandistes de la doctrine étatique veulent nous le faire croire.

Le processus d’abstraction qu’a subi le concept d’État au cours des âges est, selon moi, l’une des conventions les plus dangereuses de tout le maquis de conventions que le poète doit traverser. L’adoration du concret dont Harry Martinson s’est aperçu, au cours de son voyage en URSS, qu’il était le cœur de la doctrine étatique (et qui se manifestait par des portraits de Staline de toutes tailles et de tous modèles) n’était naturellement qu’un raccourci sur le chemin menant à cette canonisation de l’Abstrait qui fait partie des caractéristiques les plus effrayantes du concept d’État. C’est précisément l’abstrait qui, par son intangibilité, par sa situation en dehors de la sphère des influences, peut dominer l’action, paralyser la volonté, entraver les initiatives et transformer l’énergie en une catastrophique névrose de l’enchaînement au moyen d’une brutalité psychique qui peut certes, pendant un certain temps, garantir aux dirigeants une certaine dose de paix, de confort et de souveraineté politique apparente, mais qui ne peut avoir, en fin de compte, que les effets d’un boomerang social. La compensation que, dans une société étatique, l’individu se voit offrir, lors de chaque élection, pour les possibilités d’action dont il est privé est insuffisante en soi et le sera naturellement de plus en plus au fur et à mesure que sa capacité intérieure d’initiative se verra comprimée. Les liens invisibles qui, par-dessus les nuages, unissent dans une communauté de destin complexe mais grandiose l’État et la haute finance, les dirigeants avec ceux qui les manipulent, et la politique avec l’argent, instillent à la partie non initiée de l’humanité un fatalisme que ni les sociétés d’État pour la construction de logements ni les romans-pavés d’Upton Sinclair n’ont réussi à entamer.

Il doit donc pouvoir être établi que l’État démocratique de l’époque contemporaine représente une variété tout à fait nouvelle d’inhumanité qui ne le cède en rien aux régimes autocratiques des époques précédentes. Le principe « diviser pour régner » n’a certes pas été abandonné mais l’angoisse résultant de la faim, l’angoisse résultant de la soif, l’angoisse résultant de l’inquisition sociale a, au moins en principe, dû céder la place, en tant que moyen de souveraineté dans le cadre de l’État-providence, à l’angoisse résultant de l’incertitude et à l’incapacité dans laquelle se trouve l’individu de disposer de l’essentiel de son destin. Enfoncé dans le bloc de l’État, l’individu est sans cesse en proie à un sentiment lancinant d’incertitude et d’impuissance qui doit rappeler la situation de la coque de noix dans le Maelström ou celle d’un wagon de chemin de fer, attaché à une locomotive en folie, qui serait doué de pensée mais n’aurait pas la possibilité de comprendre les signaux ni de s’y reconnaître dans les aiguillages.

D’aucuns ont tenté de définir l’analyse obsessionnelle de l’angoisse qui caractérise mon livre Le Serpent comme une sorte de « romantisme de l’angoisse », mais le romantisme implique une inconscience analytique, une façon délibérée d’ignorer tout fait qui risquerait de ne pas cadrer avec l’idée qu’il se fait des choses. Alors que le romantique de l’angoisse, pris d’une joie secrète de voir soudain tout concorder, désire incorporer l’ensemble dans son système d’angoisse, l’analyste de l’angoisse lutte contre cet ensemble, avec son analyse comme bastion avancé, en mettant à nu, au moyen de son stylet, toutes ses ramifications secrètes. Sur le plan politique, ceci doit impliquer que le romantique, qui accepte tout ce qui peut alimenter les brasiers de sa foi, ne peut rien avoir à reprocher à un système social basé sur l’angoisse et le fait même sien avec une joie fataliste. Pour moi, qui suis au contraire un analyste de l’angoisse, il a fallu, à l’aide d’une méthode analytique d’exclusions successives, trouver une solution au sein de laquelle toute la machine sociale puisse fonctionner sans avoir recours à l’angoisse ou à la peur comme source d’énergie. Il est bien sûr exact que ceci suppose une dimension politique tout à fait nouvelle qui doit être débarrassée des conventions que nous avons pris l’habitude de considérer comme indispensables. La psychologie sociologique doit se donner pour tâche de détruire le mythe de « l’efficacité » du centralisme : la névrose, causée par le manque de perspective et par l’impossibilité d’identifier sa situation dans la société, ne peut être contrebalancée par des avantages matériels purement apparents. L’éclatement de la macro-collectivité en de petites unités individualistes, coopérant entre elles mais par ailleurs autonomes, que préconise l’anarcho-syndicalisme, est la seule solution psychologique possible dans un monde névrosé où le poids de la superstructure politique fait chanceler l’individu. L’objection selon laquelle la coopération internationale serait entravée par la destruction des différents États ne résiste naturellement pas à l’analyse ; car personne ne pourrait oser soutenir que la politique étrangère menée, sur le plan mondial, par les différents États ait contribué à rapprocher les nations les unes des autres.

Plus sérieuse est l’objection selon laquelle l’humanité ne serait pas, qualitativement parlant, capable de faire fonctionner une société anarchiste. C’est peut-être exact jusqu’à un certain point : le réflexe du groupe, inculqué par l’éducation, ainsi que la paralysie de l’initiative ont eu des effets totalement néfastes à une pensée politique sortant des sentiers battus. (C’est bien pour cette raison que j’ai choisi d’exposer mes idées sur l’anarchisme principalement sous forme négative.) Mais je doute que l’autoritarisme et le centralisme soient innés en l’homme. Je croirais plutôt, au contraire, qu’une pensée nouvelle, à sa manière, que, faute de mieux, j’appellerai le primitivisme intellectuel et qui, au moyen d’une analyse très fine, procéderait à une radiographie des principales conventions laissées de côté par son ancêtre le primitivisme sexuel, pourrait finir par faire des prosélytes parmi tous ceux qui, au prix, entre autres choses, de névroses et de guerres mondiales, veulent faire coïncider leurs calculs avec ceux de Marx, d’Adam Smith ou du pape. Ceci suppose peut-être à son tour une nouvelle dimension littéraire dont il vaudrait sans doute la peine d’explorer les principes.

L’écrivain anarchiste (forcément pessimiste, puisqu’il est conscient du fait que sa contribution ne peut être que symbolique) peut pour l’instant s’attribuer en toute bonne conscience le rôle modeste du ver de terre dans l’humus culturel qui, sans lui, resterait stérile du fait de la sécheresse des conventions. Être le politicien de l’impossible, dans un monde où ceux du possible ne sont que trop nombreux, est malgré tout un rôle qui me satisfait à la fois comme être social, comme individu et comme auteur du Serpent.

Traduit du suédois par Philippe Bouquet.