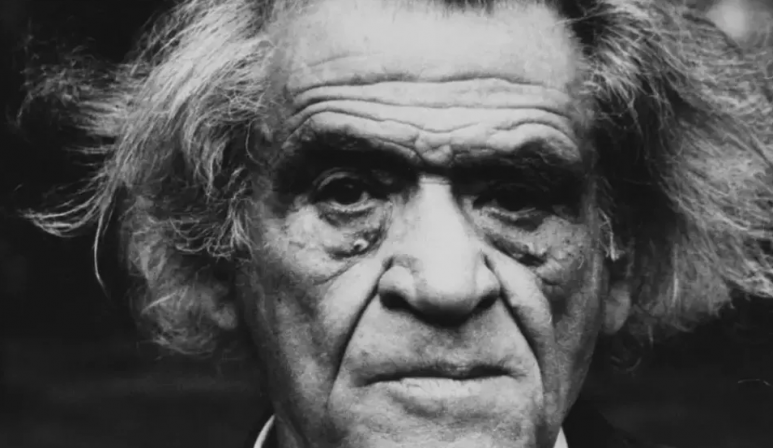

Joseph Kessel, loup des steppes du XXe siècle

Ce portrait de Joseph Kessel m'a été commandé par Livr'arbitres pour son numéro 48 et son dossier spécial consacré aux écrivains-voyageurs.

Joseph Kessel (1898-1979) est une des figures majeures de la littérature du XXe siècle. D’abord pour ses romans L'Équipage (1923), Belle de jour (1928), L'Armée des ombres (1943), Le Lion (1958), Les Cavaliers (1967), parmi de nombreux chefs-d’œuvre. C’est aussi pour la figure du grand reporter, sa capacité à comprendre quelque chose de particulier quant à notre condition humaine, sa vision du monde, son sens de l’aventure ; ayant parcouru le globe, il était une nouvelle sorte de héros capable d’un grand dépassement de soi.

L’aventurier du bout du monde

Joseph Kessel (que l’on appelait souvent « Jeff ») a connu les deux grandes guerres. Il est né à l’extrême fin du XIXe siècle et il est mort au commencement du dernier quart du XXe siècle. Ses parents étaient des juifs d’origine russe, et fuyant les pogroms, ils embarquèrent pour l’Argentine où le jeune Joseph naquit. Il était donc de cette terre des écrivains russe d’avant le communisme : Tolstoï, Dostoïevski, Pouchkine, Gogol, Tourgueniev ; la grande Russie d’avant le Goulag, ce qui n’est pas peu dire en la matière, puisque Kessel était politiquement opposé à la doctrine communiste, comme il l’était d’ailleurs quant à tous les totalitarismes. Aussi avait-il le voyage dans le sang. Le voyage, ou plutôt l’errance. Ce qui en fera un fêtard doublé d’un baroudeur. L’expérience de la Première Guerre mondiale ne sera pas sans conséquence sur son désir de partir, d’aller à la découverte d’autres espaces. Engagé à 16 ans, il sera d’abord infirmier puis observateur à bord d’un avion. De ses nuits folles dans les cabarets d’exilés russes à casser des verres avec les dents naîtront des romans à succès comme La steppe rouge (1922), L’équipage (1923). Cette steppe qui fut peut-être l’obsession de Kessel, revenant en Russie durant trois ans, précisément à Vladivostok en Sibérie, ville où il trouvera surtout le banditisme, les bagarres, la corruption, l’anarchie. Ce qui lui fera écrire dans son roman Les temps sauvages (1975) : « Vladivostok. En russe : Seigneur de l'Orient. Ainsi l'avaient baptisé les fondateurs de la ville. J'avais appris cela à Orenbourg, sur les bancs du gymnase. La saga sibérienne... Commencée par Ermak, bandit des grandes routes, sous le règne du tsar Ivan le Terrible et, menée de siècle en siècle, sur des milliers de lieues, à travers fleuves géants, déserts glaciaires, forêts grandioses... pour enfin déboucher sur le Pacifique et bâtir ici Vladivostok – Seigneur de l'Orient... Eh bien, rarement attente fiévreuse a été douchée de la sorte. Seigneur de l'Orient, ça ? Une ville provinciale, perdue, mesquine... La neige malpropre. Les maisons décrépites, sinistres. Pas une avenue, pas une rue décente. Et le long des lugubres façades, d'étranges patrouilles qui se traînaient va comme je te pousse et dont aucun des soldats n'avait la même tenue. Quel démenti à mes rêves ! Quelle chute dans le réel ! »

La Russie le hantera toute sa vie. Et ce sera probablement au contact de cette terre rude, de ce pays de glace aux hivers drus, son rapprochement avec des hommes brutaux et rudimentaires, qu’il apprendra ce que veulent dire les mots d’héroïsme et de héros. Dans son premier roman, à propos de cette terre, il écrit : « La Russie est la terre de l'illimité. Ses plaines n'ont que le ciel pour bornes, ses forêts, la hache les a entamées à peine, ses fleuves géants, à la crue des eaux, s'étalent comme des bras de mer. Ses chansons, dont la joie a des accents de folie et dont la mélancolie touche aux termes de la tristesse humaine portent la marque d'un esprit tendu vers l'infini, vers l'inaccessible domaine de l'assouvissement complet. »

Héros et résistant

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il est un écrivain à succès. Cela ne l’empêche pas de tout quitter et d’aller rejoindre le général de Gaulle. Il sera aviateur, ami de Mermoz. Pour lui, l’avion sera le symbole du voyage, de la puissance de la technique, de la maîtrise de l’homme sur la nature. Il y voyait la noblesse du mouvement, la force de l’ailleurs. Baroudeur mais aussi errant, ce nomade trouva dans l’aviation une toute nouvelle façon d’appréhender l’espace et le temps. Et si je dis errance, c’est parce que le voyage pour Kessel est surtout source d’incertitude, de mystère et de peur. C’est ainsi que l’on comprend mieux comment ce héros du siècle dernier n’hésite pas à partir rejoindre de Gaulle pour faire la guerre. Mais, en guise de guerre, celui-ci lui demande d’écrire un livre sur la résistance, et ce sera L’armée des ombres (1943). « La résistance a pris la forme d'une hydre. Coupez-lui la tête, il en repousse dix, à chaque jet de sang », écrira-t-il par ailleurs.

Une fois la guerre passée, il voyagera de moins en moins. Marié à une Irlandaise alcoolisée du matin au soir, il travaillera à trois chefs-d’œuvre : La Tour du malheur (1950), Le Lion (1958) et Les Cavaliers (1967). Il y racontera, dans un style journalistique mais aussi très littéraire, le voyage, ou plus précisément l’aventure d’une race d’hommes à part, n’ayant peur, ni de la solitude ni d’être réduits au plus strict minimum, recherchant comme tout nomade, tout individu réduit à ses plus simples besoins, à vivre, ou même survivre : un peu d’eau, un peu de nourriture ; de quoi dormir à l’abri.

Les Cavaliers est un roman qui présente la quintessence de son art, et où il y dessina les traits d’un de ses personnages les plus emblématiques, Guardi Guedj, ce vieux conteur ambulant dans un Afghanistan cruel et féroce. Dans ce roman, comme dans les autres, il exprime son goût pour le courage, qu’une vie de vagabondage lui aura inspiré, mais aussi la fraternité avec ces compagnons qu’il rencontra au hasard, ainsi que la volonté de se dépasser soi-même.

Contemporain de Gide, de Gary, de Saint-Exupéry, ayant pris pour modèle Albert Londres, Joseph Kessel est de cette trempe d’écrivains dont on ne retrouve plus la trace parmi nos écrivassiers contemporains.

Paru dans le n°48 de Livr'arbitres, Décembre 2024.

Paru dans le n°48 de Livr'arbitres, Décembre 2024.