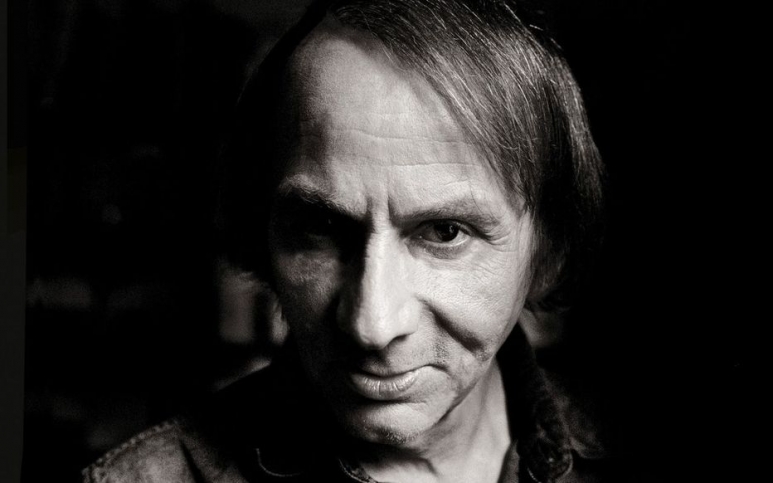

Michel Houellebecq, le devoir d'être abject

Écrit en 2005 et paru dans le numéro 17 du Journal de la culture la même année, puis, relu et augmenté, cet article a d'abord trouvé une place dans un recueil d'articles intitulé Les Âmes sentinelles, que j'ai fait paraître aux éditions du littéraire, en 2011 ; il figure désormais au sommaire de mon livre Galaxie Houellebecq (et autres étoiles) paru aux éditions Ovadia (2024).