Nicolas Malebranche et la vérité

Qu’est-ce que la vérité ? Ou plutôt, nous devrions dire : comment parvenir à une vérité universelle et exacte ?

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Qu’est-ce que la vérité ? Ou plutôt, nous devrions dire : comment parvenir à une vérité universelle et exacte ?

Dominique Janicaud a été mon maître, et mon professeur à l'Université de Nice Sophia-Antipolis. Neveu de Jean Beaufret, il entretenait avec Heidegger une relation très particulière. J'étais en 3e cycle lorsqu'il terminait de rédiger son Heidegger en France. Je me souviens qu'il m'en parlait régulièrement, et, à sa parution, je me suis procuré ce livre, dont toute l'obsession, si je puis dire, pour moi, était certainement inscrite en filigrane dans les deux tomes, et pouvait se résumer ainsi : la philosophie, dont on ne saurait tout à fait préciser l’essence, pourrait-elle être « dangereuse » ? Cet article est paru dans le Journal de la culture, n°16, en novembre 2005. Il est désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

À l'heure où je vous parle, il me semble qu'il ne nous reste guère de penseurs pour analyser et éclairer ce monde en décomposition. Peut-être deux écrivains, chacun à sa manière, intempestifs, immoralistes, mais surtout mal compris, il me semble : Houellebecq et Dantec. Ces deux-là je crois, sont suffisamment armés pour notre époque, qui s'agite comme si nous étions à la « fin de l’histoire ». En fait, en philosophie, on trouve aujourd'hui un penseur radical, j'en conviens, un penseur de la « post-modernité » et celui-ci nous vient de l’Est et répond au nom de Slavov Zizek.

Depuis son premier ouvrage, La subjectivité à venir, publié aux éditions Climats, nous connaissons Slavoj Zizek pour sa pensée novatrice, son regard critique et cynique jeté sur l’Occident, et précisément sur l’économie de marché qui tend à envahir récemment la pensée et la culture. Chronique parue dans La Presse Littéraire, numéro 1, de décembre 2005. La voici désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

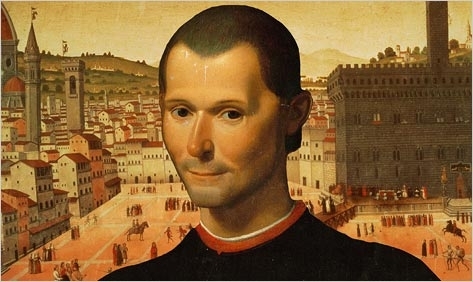

Contrairement à ce que croit le sens commun, avec beaucoup de force d’ailleurs, le totalitarisme n’est en aucun cas une anti-thèse, une anti-chambre, le contraire même de la démocratie : système politique selon beaucoup, indépassable ! Voici l'extrait d'un cours de philosophie politique, que je prodiguais dans mes classes, entre 1997 et 1999, qui nécessite certes, quelques approfondissements, mais qui a le mérite de faire le point ici, dans l'Ouvroir, sur notre système démocratique en décomposition, à l'entrée du XXIe siècle. D'autres textes, plus techniques et précis, viendront forcément s'ajouter à celui-ci. Bonne lecture !

Pourquoi faut-il relire Épicure aujourd’hui ? Certes, sa philosophie est l’une des plus célèbres. Qui n’a pas comme référence lorsqu’on évoque l’épicurisme les « pourceaux d’Épicure » une tête systématiquement tournée vers le sol, le groin fouillant inextricablement la terre, un animal voué biologiquement à la débauche. Par analogie, l’« épicurien » est pour le plus grand nombre celui qui « ne songe qu’au plaisir », un hédoniste, jouisseur vide, désespérément vide. Chronique parue dans le numéro 1, des Carnets de la philosophie, de septembre 2007. Désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l’humanisme classique est décrédibilisé. Le nazisme, les camps de la mort ou encore Hiroshima tendent à éteindre les lumières de l’humanisme… Car on constate avec une grande tristesse, que ni la Raison ni la culture n’ont permis d’éviter Auschwitz. Cette faillite des valeurs de l’humanisme, cette déroute des idéaux des Lumières et de l’optimisme scientiste du XIXème devient alors un écueil majeur pour l’humanisme classique. La rationalité des Lumières n’a pas eu raison de la barbarie nazie, pis, la rationalité fut instrumentalisée par l’idéologie nazie, qui mit au point les camps de la mort selon une organisation minutieuse et scientifique. Cet article est paru dans le numéro 14, du Journal de la culture, de juillet 2005. Le voici désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

La question de l’Europe n’a jamais autant fait écrire, parler, que depuis de débat sur le référendum à la Constitution européenne, débat dans lequel une émeute électorale selon certains « spécialistes » aurait dit « Non ! » à Kant, aux lumières, et… à la « fin de l’histoire ».

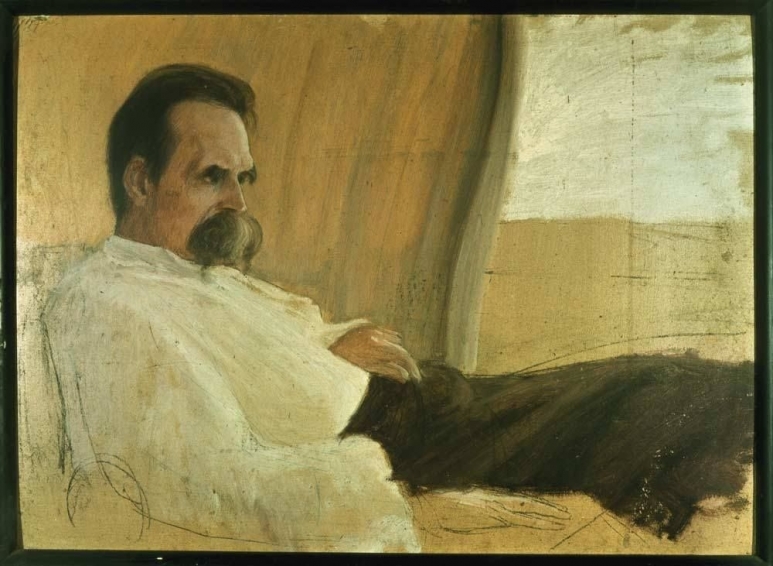

Les mauvais lecteurs de Nietzsche disent qu'il est un destructeur. Si l'on veut adopter un point de vue plus sincère et plus juste on dira de lui qu'il est un déconstructeur. Déconstructeur comme celui qui défait une à une les pièces d'un problème pour les osculter au microscope. Voyons cela de plus près. J'essaye d'en esquisser les grandes lignes pour vous dans l'Ouvroir.

J’aimerais rappeler le refus prompt que Socrate opposa en ce qui concerna la condamnation des généraux qui n'avaient pas recueilli les corps des naufragés à la bataille des Arginases en 406), et en 404, sous la tyrannie des Trente. Sa critique ouverte des exécutions sommaires ordonnées par ces derniers, son refus de participer ne serait-ce qu’à une seule arrestation.

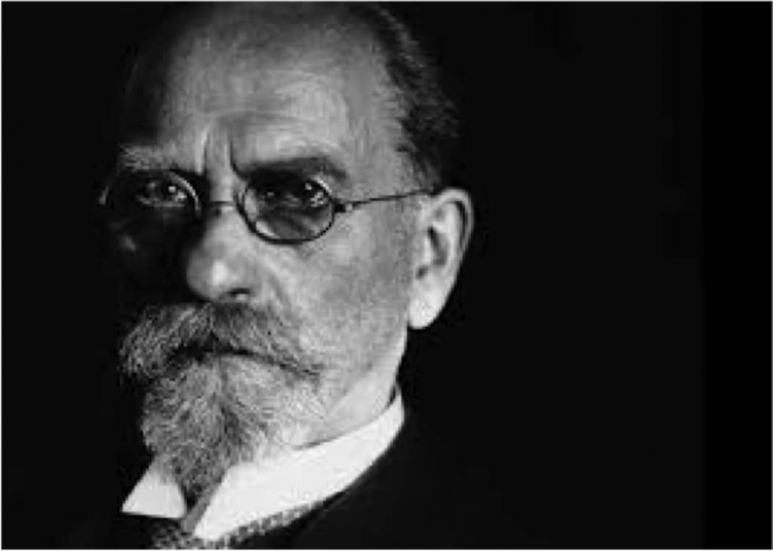

C'est d'une urgence que ce blog est né. La « Révolution de velours » du 29 mai 2005, a jeté l’Europe dans le trouble et une crise majeure si l'on écoute la « pensée correcte » actuelle et les spécialistes de tout acabit prêts à tout pour faire la peau au moindre tenant du « Non ». C'est donc au milieu de cette pathétique tempête dans un verre d’eau glacée que je me suis senti poussé par un élan que ne m'explique pas encore, à non seulement relire le génialissime Krisis de Husserl, mais à en commenter ses pages, quatre mois plus tard, jour pour jour. Ce billet est donc le premier de l'Ouvroir. Il méritait bien de prendre son envol à zéro heure zéro zéro, comme la chouette de Minerve prend elle-même son envol au début du crépuscule. J'ai donc démarré à partir de ce grand texte et des réflexions profondes qui en émanent, tout à fait dignes de ce grand phénoménologue allemand, Husserl, qu'il s'agit de désormais mieux cerner, pour saisir quelque chose, je l'espère, de cette époque en détresse...