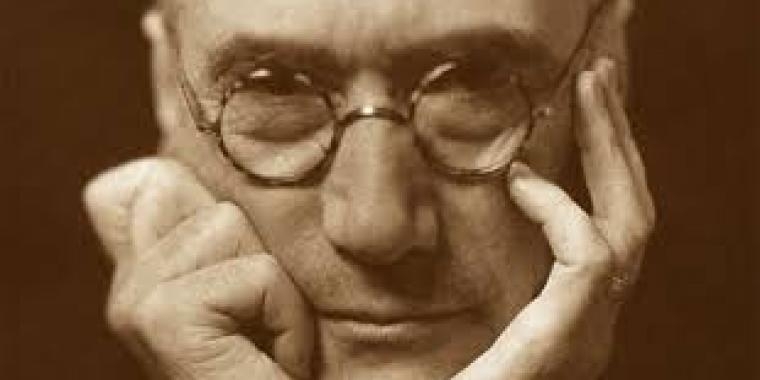

Notre monde contemporain et occidentalisé à outrance, est un monde en pleine effervescence. L’ébullition, lot quotidien de chacun, est un plat sacré, une hygiène de vie. Le temps nous est compté ! Il s’agit donc de vivre intensément. L’excitation, l’agitation, l’exaltation sont permanentes. Nombre de philosophes, dont Peter Sloterdijk, ont dénoncé ce phénomène de masse, digne du pire totalitarisme. Terrible fatalité ? Tragique destinée humaine ? Eh bien voilà ! Dans le brouhaha excité, et le concert infernal conté par des fous, il existe un autre registre de réflexion, une autre approche du monde, celle précisément du philosophe Nicolas Grimaldi qui, par une belle réflexion sur l’existence, nous offre une méditation autour de la vie, du temps, de la mort, de l’ennui, de l’attente, et précisément de la banalité. Cette recension est parue dans le numéro 3, des Carnets de la philosophie, d'avril 2008. La voici désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

Lire la suite