Les origines de la philosophie

Où commence la philosophie ? C'est la question que se pose Jean-Pierre Vernant dans une conférence intitulée Les origines de la philosophie. Je fais le point dans l'Ouvroir.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Où commence la philosophie ? C'est la question que se pose Jean-Pierre Vernant dans une conférence intitulée Les origines de la philosophie. Je fais le point dans l'Ouvroir.

Qu’est-ce que l’art ? Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? De quoi nous parle l’art ? Pourquoi le marché régit-il toutes les sphères de la culture aujourd’hui ? Le petit livre de Laurence Hansen-Love, agrégée de philosophie, a pour ambition de répondre à nos nombreuses questions à propos de l’art. Cette recension est parue dans la revue en ligne Boojum. La voici désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

Le sociologue et professeur émérite à la Sorbonne, Michel Maffesoli, que j’avais rencontré précédemment pour parler de l’élite pressentant sa fin et agitant les peurs d’un État-Léviathan, revient avec un pamphlet, Le Grand Orient. Les lumières sont éteintes, (Guy Trédaniel, 2023), qui se présente à la fois sous la forme d’un solde de tout compte, mais aussi d’une charge violente contre la transformation progressive d’une des plus grandes obédiences de France. Celui qui en fut le membre durant 50 ans, accuse le Grand Orient, d’avoir éteints les lumières, en passant d’une quête spirituelle à des problèmes politiques et sociétaux éteignant les lumières, ou plutôt les Lumières, celles de l’universalisme et de la liberté de penser, pour leur préférer les nouveaux problèmes propres au « politiquement correct » de notre époque, comme le wokisme par exemple. Ce fut l’occasion de revenir sur quelques grandes questions métaphysiques et spirituelles qui pourront éclairer nos temps bousculés. Cet entretien est paru dans le numéro 32 de Question de Philo.

La question peut surprendre, surtout lorsqu’on sait que les médias nous l’ont « vendu » comme un philosophe. Si l’on écoutait d’ailleurs les commentateurs (courtisans) ce n’était pas moins que Platon qui passait la porte de l’Élysée, en 2017, sous prétexte que le jeune énarque élu, avait soutenu un mémoire de D.E.A. de philosophie, et qu’il avait aidé le phénoménologue Paul Ricœur, dans le travail de son dernier ouvrage, en lui récupérant les livres qui lui manquaient à la Bibliothèque nationale. Les journalistes ont toujours été très forts pour faire de la mayonnaise avec des œufs durs ! Cet article a été écrit à quatre mains avec Emmanuel Jaffelin, philosophe, essayiste, et auteur de Célébrations du bonheur, paru chez Michel Lafon (dont j'ai eu l'occasion de parler dans ces pages.) Cet article est paru dans la revue Entreprendre. Le voici désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

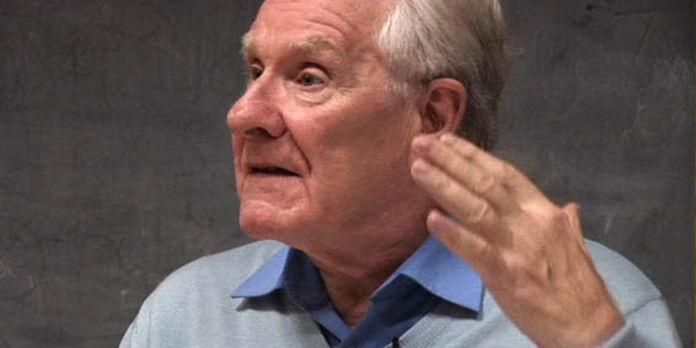

Clément Rosset a été mon maître et mon professeur à l'Université de Nice Sophia-Antipolis. Pour la petite anecdote, je connaissais ce philosophe du réel depuis une émission de Michel Polac, en 1988. C'est alors qu'au lycée, j'ai commencé à feuilleter très timidement ses essais philosophiques, notamment Le Réel, traité de l'idiotie et, bien évidemment, Le Réel et son double. Plus tard, une fois libéré de mes obligations militaires, et alors que j'étais étudiant en deuxième année de droit, un ami me révéla que Clément Rosset enseignait à la fac de philo de Nice. N'en croyant pas mes oreilles, je quittai, après les examens, des études juridiques qui m'ennuyaient à mourir, et m'inscrivis à l'Université des lettres, pour suivre son enseignement. Si toutefois, je me suis retrouvé, au cours de mes études, plus platonicien et stoïcien que schopenhauerien et nietzschéen, et que la philosophie de Cioran me laissait totalement froid, lorsque j'ai reçu des éditions de Minuit L'école du réel, son nouvel essai, je n'ai pas résisté à écrire une longue contribution à cette philosophie, considérée par certains comme secondaire, au regard certainement des cathédrales kantiennes et hégéliennes allemandes, ou grecques, mais toutefois significatives, puisque c'est une sagesse en réalité. Et quoi que l'on puisse en dire, on reviendra toujours à cette brillante philosophie du réel de Clément Rosset. J'ai proposé dans cet article, un état des lieux, certes très personnel, paru dans le numéro 12 des Carnets de la Philosophie, en juillet 2010. Il a fait l'objet d'une conférence au Patronage Laïque de Jules Vallès, le 9 février 2023, dont cette nouvelle version est tirée. La voici en accès libre dans l'Ouvroir.

La leçon de philosophie est à la fois un exercice que l'on accompli devant un jury et un cours que l'on donne devant ses élèves. L'enjeu est toujours le même, puisque c'est ce moment où il nous faut faire la preuve de notre capacité à réunir, lors d'un exercice bref, toutes les qualités qui pourront faire de nos cours des moments de philosophie. Voici une leçon sur l'art qui se formule ainsi : Qu'est-ce que l'art ?

En 399 av. J.-C., est condamné à mort par une respectable cité, un homme dont le seul but était d’améliorer les institutions de l’État, de découvrir le vrai, et de rendre libre. La mort de Socrate est un événement majeur dans l’histoire de la pensée occidentale. Cette recension est d'abord parue dans la revue en ligne Boojum, et elle est désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

Jean-François Pradeau, professeur de philosophie à l’université Lyon 3, accompagné d’une cinquantaine de spécialistes de dix nationalités distinctes, parcourt l’histoire de la philosophie pour montrer comment elle continue d’interroger le monde. Cette chronique est parue dans la revue en ligne Boojum. Elle est désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

Voici un article qui traite d'un livre majeur, écrit par Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu'est-ce que la philosophie ? et qui est paru aux éditions de Minuit en 1991. Je le retrouve avec plaisir dans mes tiroirs. Écrites en décembre 2005, ces lignes me paraissent encore et toujours utiles au lecteur curieux, intéressé de savoir ce que peut être la philosophie à notre époque. Je remets donc en ligne, dans ces pages, un texte nécessaire, dans lequel le philosophe et le psychanalyste prétendent qu'on ne peut s'intéresser à la philosophie, qu'au terme de la vie.

Les deux chefs-d’œuvre de l’écrivain argentin Jorge Luis Borges, qui nous a quitté le 14 juin 1986 à Genève, et qui a marqué des générations d’écrivains et de lecteurs, Fictions et Le livre de sable, bénéficient d’une nouvelle édition. L’occasion idéale pour redécouvrir le maître de Buenos Aires. Cette recension est d'abord parue dans la revue en ligne Boojum ; elle est désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

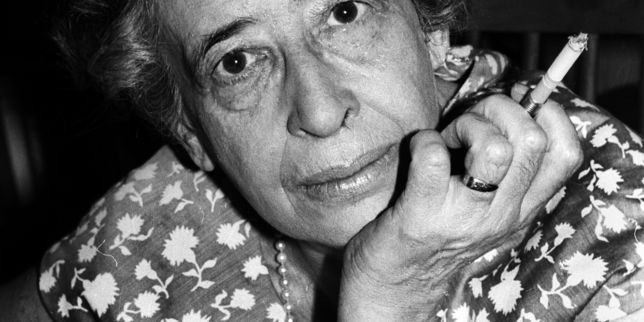

Les éditions Calmann-Lévy rééditent dans leur collection « Liberté de l’esprit » un des ouvrages majeurs d’Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne. Cet essai semble avoir été écrit pour notre temps présent, tant il est actuel, moderne, chargé de concepts pour comprendre le XXIe siècle naissant.

Depuis 1966, le Séminaire d’Alain Badiou jouit d’une très grande renommée. C’est un laboratoire où le philosophe teste, nourrit et les affûte ses idées. Ouvrons le seizième volume, consacré à l’année de 1990-1991 : Théorie du mal, théorie de l’amour. Cette chronique est parue dans la revue en ligne Boojum. Elle est désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

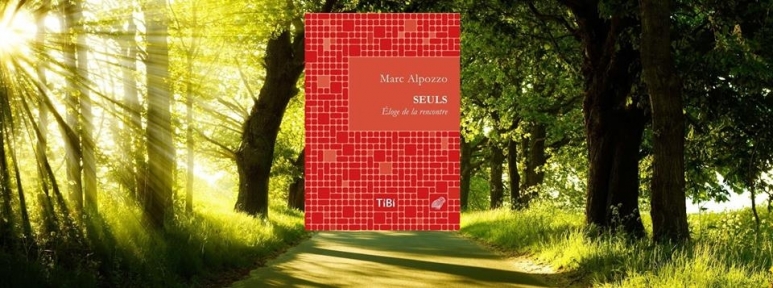

Je n'ai pas l'habitude de parler de mes livres ici, puisque ce blog est quasi exclusivement consacré à parler des livres des autres, mais Jacques Aboucaya, que je remercie, écrivain et journaliste, ayant longtemps enseigné les lettres classiques au lycée, consacre à mon livre Seuls. Éloge de la rencontre, qui est paru ces jours-ci, une recension que j'aime beaucoup, et qui lui est très favorable.

Socrate est un homme seul ! Seul devant une plèbe hypnotisée par le discours de ses accusateurs, Mélétos, Anytos et Lycon. Lui, que la Pythie avait déclaré investi d’une mission divine, comparait devant ses juges pour plusieurs chefs d’accusation dont celui d’athéisme. Cette étude est parue dans les Carnets de la philosophie, numéro 16, d'avril 2011. La voici désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

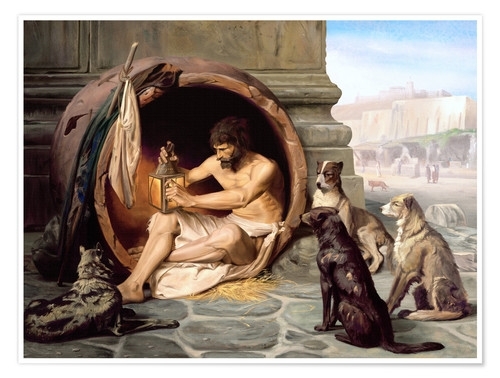

Diogène, né vers 413 avant Jésus-christ à Sinope, aimait toiser ses contemporains, et arborer une gueule de chien en réaction contre la culture. Cet article a été écrit en 2009. Il est paru dans le numéro 10, des Carnets de la philosophie, en janvier 2010. il a été revu et augmenté en 2012. Le voici désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

Pour le numéro 22 des Carnets de la Philosophie, paru en juin 2012, la rédaction m'a demandé un article sur l'amour. Outre le fait que la philosophie soit probablement par sa passion pour la sagesse et la vérité, le plus bel acte d'amour qui soit, j'ai décidé de partir d'une question ontologique, la plus essentielle me semble-t-il : qu’est-ce que l’amour ? Question si profonde et énigmatique qu'elle en appelait forcément une autre : comment pourrions-nous définir le mystère de l'amour ? Voici cet article désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

J'ai croisé plusieurs fois Robert Misrahi, dans des conférences et des salons littéraires. J'aime beaucoup ce spécialiste de Spinoza, professeur émérite de la Sorbonne, car je suis bien convaincu avec lui que la philosophie de Spinoza consacre un lien étroit entre la liberté et le bonheur, avec pour boussole la joie. Ce rapport au bonheur par la joie déleste la philosophie de tout déterminisme. Mais cette philosophie ne saurait être possible sans une révision complète du rapport entre le corps et l'âme. Contre le dualisme cartésien, Spinoza opère un véritable renversement des rapports entre les deux en les unifiant. Deleuze dans un ouvrage important (Spinoza et le problème de l'expression) parlait de parallélisme entre le corps et l'esprit. Cette question philosophique difficile, reposant à la fois sur une conception ontologique, épistémologique et anthropologique, Robert Misrahi les porte courageusement dans l'ensemble de son travail, et dans une conception de l’individu chez Spinoza, que l'on retrouve dans un ouvrage, que j'ai commenté dans ce long article, réalisé pour le numéro 9 des Carnets de la philosophie. Je le rends désormais accessible dans l'Ouvroir.

La rédaction des Carnets de la philosophie, m'avait demandé d’esquisser, si j'ose dire, une compréhension partielle de la pensée de Heidegger à partir du socle fondamental de son œuvre avant le tournant (Kehre): l’ontologie. C'est ce que je crois avoir fait, même si ce travail demandera de la part du lecteur, une grande attention et un grand soin, pour avancer pas à pas dans cette oeuvre foisonnante. C'est bien sûr une lecture personnelle et partiale, et nul commentaire, aussi brillant qu'il soit ne dispensera personne de se reporter au texte même. Mais c'est un début qui peut être instructif pour le lecteur curieux. Cette longue étude est parue dans le numéro 10 de la revue, en octobre 2009, on pourra s'y reporter. La voici désormais accessible dans l'Ouvroir.

C’est dans une digression entre Socrate et Théodore, au centre du Théétète – 173c à 174a – de Platon, et qui va intéresser cette étude, dont le but à peine voilée est de montrer la supériorité de la dialectique socratique sur la séduction par la parole, opérée avec régularité par les médias et hommes politiques d'une époque, la nôtre, dont notre démocratie décadente n'est pas très loin de celle connue par Platon lorsque ce dernier écrivait ses dialogues [1]. Cette longue étude est parue dans le numéro 10, des Carnets de la philosophie, en janvier 2010. La voici désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

Cet article a été écrit pour une rubrique, que je tenais dans le Magazine des livres, qui avait pour titre : La philosophie par gros temps. J'y pars d'un problème, à mon sens majeur : pourquoi l'homme ne peut-il se passer de ses passions tristes, et de son agressivité ? Paru dans le site du Magazine des Livres, en janvier 2010, le voici désormais en accès libre dans l'Ouvroir.