Stéphane Barsacq, réflexions et aphorismes pour une époque sans Dieu

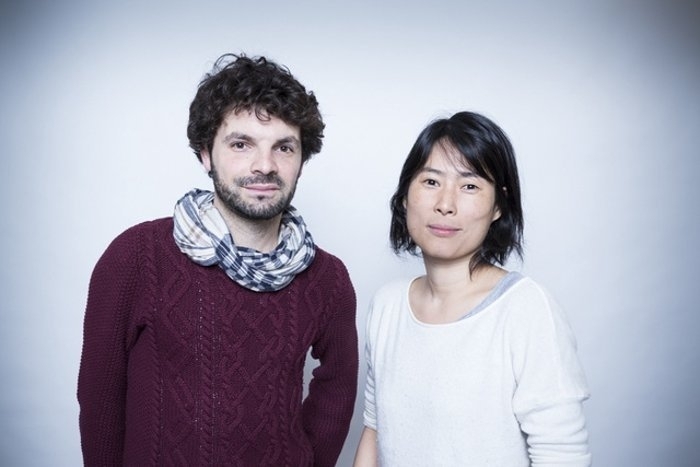

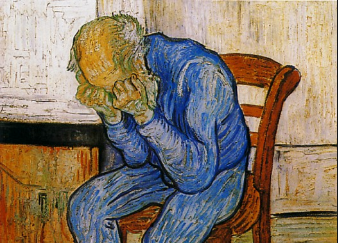

Stéphane Barsacq, auteur d’essais sur Rimbaud ou Simone Weil et d’un roman qui a reçu le Prix Roland-de-Jouvenel décerné par l’Académie française, livre avec Mystica, un trésor d’intelligence et de sagesse. En cette période de gros temps, ce ne sont pas les pamphlets hystérisés par les passions tristes de l’époque qu’il s’agit de lire, mais des livres profonds, peut-être trop pour nous, des livres qui visent la grâce, l’amour, la joie afin de mener une quête de la parole qui soit salutaire, et de cesser de retourner dans nos esprits fatigués le mythe de la mort de Dieu, afin de penser le nouveau Dieu que nous avons créé : un Dieu de la mort. Cette recension est d'abord parue dans la revue en ligne Boojum, et elle est désormais en accès libre dans l'Ouvroir.