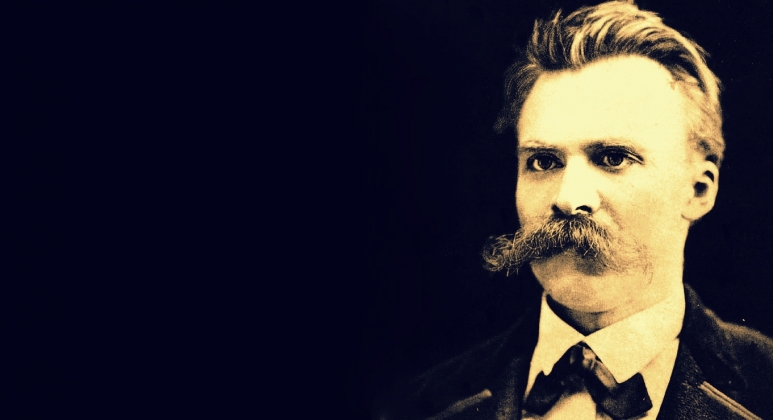

Les traversées solitaires (Artaud, Nietzsche, Bataille, Pasolini, Sade, Klossowski)

La vocation philosophique est avant tout pratique. Comprendre le monde afin de le transformer… S’adressant au plus humble comme au plus savant, la philosophie nous accompagne chaque jour dans notre traversée solitaire de l’existence. Elle fait la lumière sur des zones obscures ; elle jette des ponts entre les pensées éparses. Il faut considérer l’impensable comme ce vers quoi tend chaque esprit devenu libre, affranchi d’un rapport flou avec le réel. Il n’y a cependant pas de philosophie sans engagement. Engagement solitaire élaboré dans le vif d’une exploration de soi et du monde… Cette recension est parue dans le Magazine des livres, numéro 6, de septembre-octobre 2007. La voici désormais en accès libre dans l'Ouvroir.