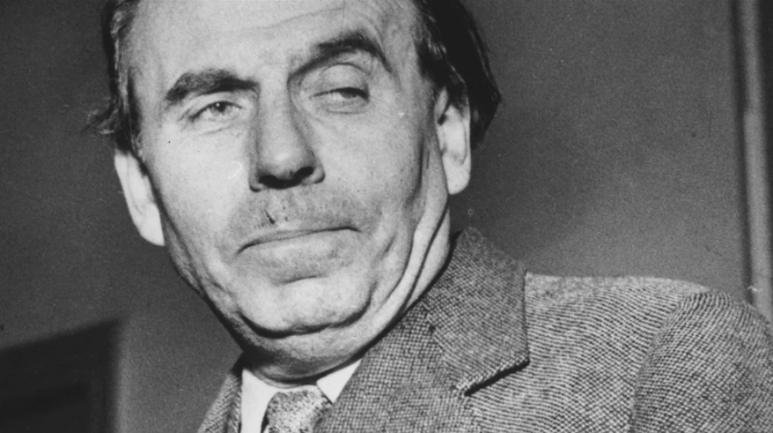

Entretien avec Claude Rodhain : « L’homme est fait pour trahir son destin »

Claude Rodhain est avocat honoraire. De son enfance bousculée, il en a fait une force, mais aussi une œuvre. À la tête de onze romans déjà, il a connu un grand succès de librairie, en 1986, avec un récit autobiographique, intitulé Un destin bousculé (Robert Laffont, 1986). C’est la suite qu’il a décidé de nous conter, mais à la troisième personne du singulier cette fois. Le temps des orphelins (City, 2022) est l’histoire d’un garçon qui part à la recherche de sa mère, et qui décide de renverser ce destin qui l’a autrefois trahi. Hymne à la vie et à la joie, les romans de Claude Rodhain sont des récits qui montrent comment dans les pires tourments, la résilience chez certaines personnes peut faire basculer une destinée. Cet entretien a paru dans le site du mensuel Entreprendre. Il est désormais en accès libre dans l'Ouvroir.