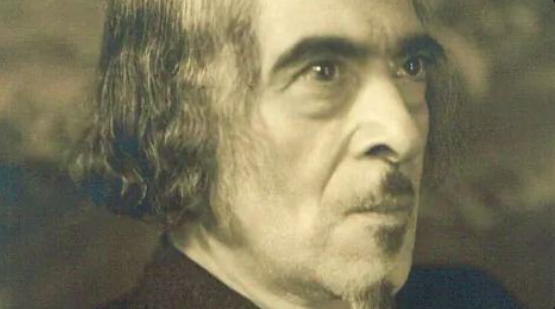

Suarès, aristocrate et ascète

Cette recension m'a été commandée par Livr'arbitres pour son numéro 49.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Cette recension m'a été commandée par Livr'arbitres pour son numéro 49.

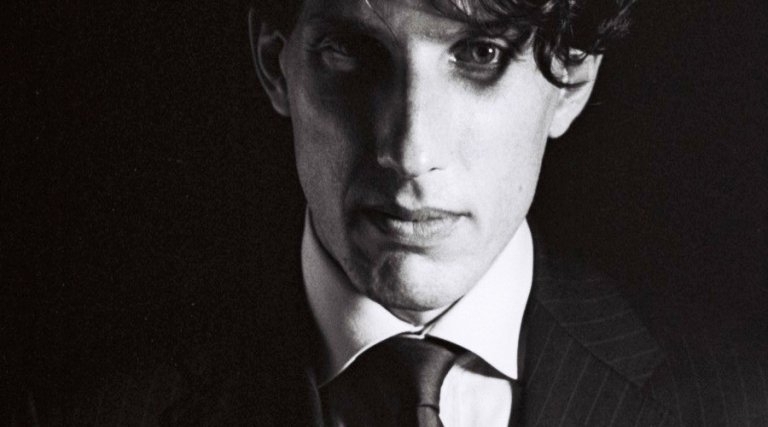

Depuis déjà de longues années, Christopher Gérard tient un journal de bord de ses lectures, qui sont pour le moins éclectique, et on ne peut que l’en féliciter. Depuis déjà des décennies, la gauche culturelle a verrouillé le débat littéraire en imposant ses codes, ses règles de morale et ses thèmes. La littérature étant devenue le champ de bataille des chapelles idéologiques, avec ses bons et ses mauvais samaritains, les romans que l’on doit absolument lire et ceux qui ne méritent que censure et quolibets. C’était d’ailleurs le sujet de son précédent ouvrage Quolibets paru en 2013, et réédité par les éditions La Nouvelle Librairie, augmenté du double des textes. Parmi les nobles voyageurs, comme aime les appeler l’auteur de ce beau livre, on trouve surtout des parias et des exilés de la littérature française, – que quelques libraires préfèrent appeler « francophone » pour paraître plus « inclusifs ». Bien sûr, les lectures de Christopher Gérard ne s’en tiennent pas à l’hexagone, et sa culture littéraire, plurielle et ouverte sur l’autre, mêle des textes de catégories bien différentes. Ce sont donc des voix singulières, qui honorent les lettres et les idées, qui sont plurielles et souvent indisciplinées, loin des romans de pacotille, souvent idéologiques, souvent moralistes que notre siècle produit à présent, comme si la littérature n’avait jamais été dissidente, révoltée, subversive. Il est à noter qu’au pays des Woke, ces indignés permanents qui font de leur éveil à la discrimination un commerce lucratif et un prétexte à l’élimination systématique, ce carnet de notes paraît exhaler une fraîcheur particulière : celle de la liberté ! Cet entretien m'a été demandé par la revue Livr'arbitres. Il est paru dans le n°45. Le voici désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

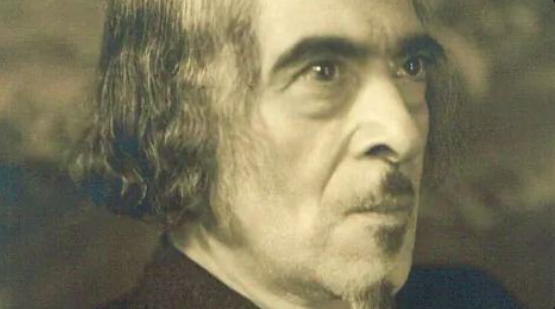

Maximilien Friche est un jeune romancier prometteur. À 47 ans, il a déjà trois romans à son actif. Écrivain plutôt confidentiel, il n’en est pas moins un auteur à remarquer. Son dernier roman, Apôtres d’opérette, il me l’a envoyé, et j’ai pu découvrir une fable tragi-comique, sur la littérature qui se voudrait un acte, ou un geste révolutionnaire. Ancien membre de l’équipe éditoriale des éditions du Ring, il a connu Maurice G. Dantec, qui fut lui-même une sorte d’écrivain et d’aventurier des temps modernes, à la croisée de multiples chemins. Ce fut donc l’occasion, dans une entrevue-fleuve, de revoir la littérature sous le jour de l’idéal révolutionnaire, et de se rappeler un Dantec, vers la fin de sa vie, alors qu’il accusait son éditeur, et ses correcteurs, dont il faisait partie, d'être de mauvaises « conseillères de style ». Cet entretien a paru dans la revue en ligne Boojum. Il est désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

Je ressors de mes tiroirs une vieille recension, parue jadis dans La Presse littéraire, en 2007. Elle avait comme mérite de balayer cette époque débilitante, dans laquelle les écrivains décarbonés font la pluie et le beau temps. J'y aborde le début du siècle, et une certaine littérature qui se crut en avance, celle des écrivants de droite, alors qu'elle appartenait déjà au siècle passé. La vraie question, alors que ce siècle stupide ne cache déjà plus son nom, est bien le problème du roman, du texte littéraire au XXIème siècle, de l'écriture dans un siècle qui peine à naître... Où j'aborde entre autres dans cette tribune, Juan Asensio, Maurice G. Dantec, Éric-Bénier Burckiel, Marc-Édouard Nabe, Sarah Vajda, Raymond Abellio, et les myrmidons du Quartier latin... Cette tribune est parue dans le site du mensuel Entreprendre, puis dans le numéro 3 des Carnets de la philosophie du mois d'octobre 2022. La voici désormais en accès libre dans l'Ouvroir.

Voici une longue étude que je propose sur l'oeuvre de Michel Houellebecq. Parue dans le site du magazine Entreprendre, elle figure désormais au sommaire de mon livre Galaxie Houellebecq (et autres étoiles) paru aux éditions Ovadia (2024).

Voici un livre qui ne devait pas faire date. Écrit par Sarah Vajda, et paru chez Pharos, en , éditeur qui a disparu depuis, ce livre, intitulé Claire Chazal, derrière l'écran, était une sorte de biographie-roman, tel que le présentait l'auteur à sa parution, qui a été suspendue par décision judiciaire. Cette chronique, écrite alors en 2006, au lendemain de la censure de cet ouvrage, et parue dans La Presse littéraire de la même année, mérite aujourd'hui d'être remise en ligne, même si j'y émets de très grosses réserves sur le livre en lui-même et la position de l'auteur, mais là n'est pas l'essentiel. Ce qui est important dans cette vieille chronique, c'est comment je dissèque l'absurdité de cette décision judiciaire, et son caractère inique, qui en dit plus long sur notre époque que le livre lui-même. Que l'auteur me pardonne donc de republier cette recension (qui n'est pas favorable à son texte) dans ces pages, mais si je cède à cette tentation, c'est parce que nul ne pourra me reprocher que ces temps troublés sont dangereux pour la liberté d'expression, alarmants, et débordants de censeurs et de canceleurs de tout acabit. Les coupeurs de langue n'ont jamais été aussi actifs ! Je pense par exemple au retrait des livres de Matzneff, en 2020, par ses éditeurs respectifs. Je pense aussi à ces oeuvres remises en cause pour des raisons de racisme supposé, de discrimination, etc. Je pense encore au titre du roman d'Agatha Christie Les dix petits nègres, rebaptisé Ils étaient dix, pour être plus inclusif. Je sais donc que ce petit livre est inconnu au bataillon, mais il me semblait important de dénoncer à notre époque une censure étrange, et d'autant plus inquiétante qu'elle était annonciatrice de biens curieuses interdictions soudaines, au pays de Voltaire. Je lui ai donc trouvée une nouvelle place dans l'Ouvroir, car il s'agit de dénoncer toute censure lorsque ce sont des livres.

Entretien avec Sarah Vajda, pour la Presse Littéraire, l'auteur des deux biographies, une sur Maurice Barrès et une autre sur Jean-Edern Hallier, et d'un nouveau roman, sur l'histoire et sa grande hache, Amnésie. Nous avons mené ensemble un entretien sans concession, sans phare. Sarah Vajda s'y est montrée tantôt un peu agacée, tantôt un brin cynique. Mes questions avaient pour but de la repousser dans ses plus profonds retranchements. Pari réussi. Je vous propose un entretien, zéro filtre... Cet entretien a été réalisé pour la revue La Presse Littéraire, numéro 4, de mars 2006.

Les lettres françaises sont en panne. Parfois, pourtant, le microcosme éditorial produit une petite lumière dans son marasme habituel. C’est le cas du premier roman de Sarah Vajda, qui s’est donné comme mission de dénoncer l’oubli orchestré par la France - durant la drôle de guerre - de ses Juifs qu’elle livra à l’occupant, et qu’elle orchestre encore, très subtilement aujourd’hui. Cette recension est parue dans La Presse littéraire, n°4, de mars 2006, sous le titre : Sarah Vajda, le contre-voyage. Elle est désormais en accès libre dans l'Ouvroir.