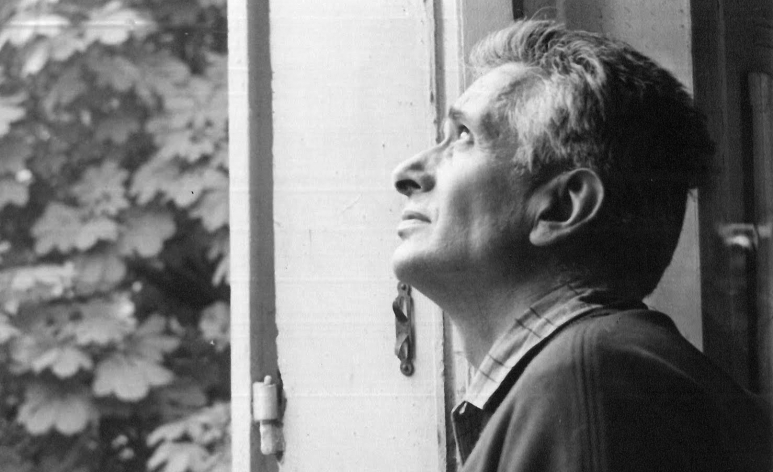

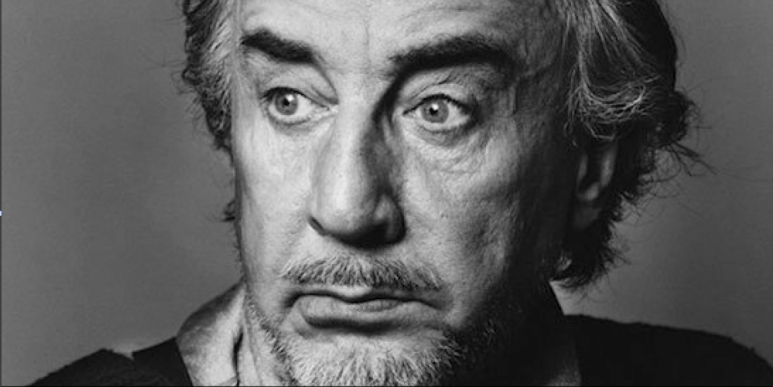

Sartre, Existence et liberté

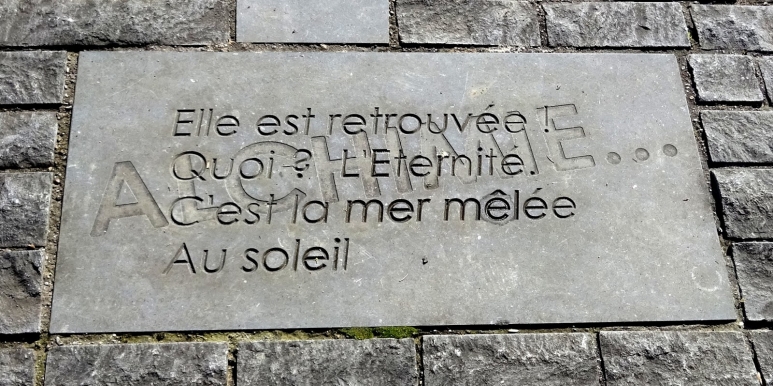

Nous n'aurons jamais assez parlé de Sartre. À la fois, parce qu'il n'a jamais cessé de se tromper, et en même temps, parce qu'il continue de nous inspirer et de nourrir notre réflexion de sa liberté sans condition et sans limite. À partir d'un passage de L'existentialisme est un humanisme, il est tout à fait possible de cerner les enjeux de sa pensée. J'ai publié dans l'Ouvroir un grand nombre d'articles, nettement plus techniques, mais si je suis parti précisément de ce texte de Sartre, que je cite en annexe, c'est pour bien préciser le fondement moral de la liberté sartrienne, et il ne faut pas se dispenser de le préciser, d'autant que cette époque sans Dieu, nous donne à croire que la liberté est gratuite et sans aucune contrepartie. Ce que l'on oublie, ou feint d'oublier aujourd'hui, c'est que la « vraie » liberté ne peut se gagner qu’en conformité à des règles. C'est ainsi, avec Sartre, une bonne manière de remettre les pendules à l'heure.