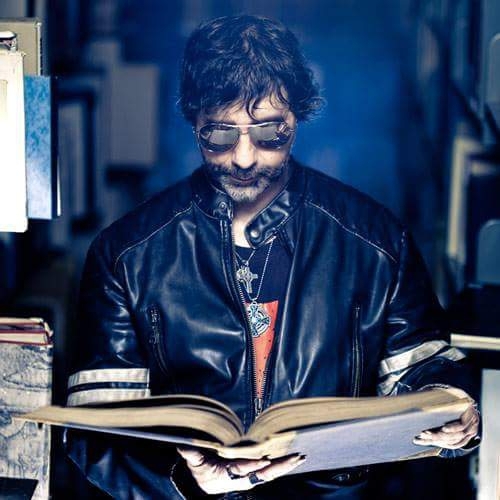

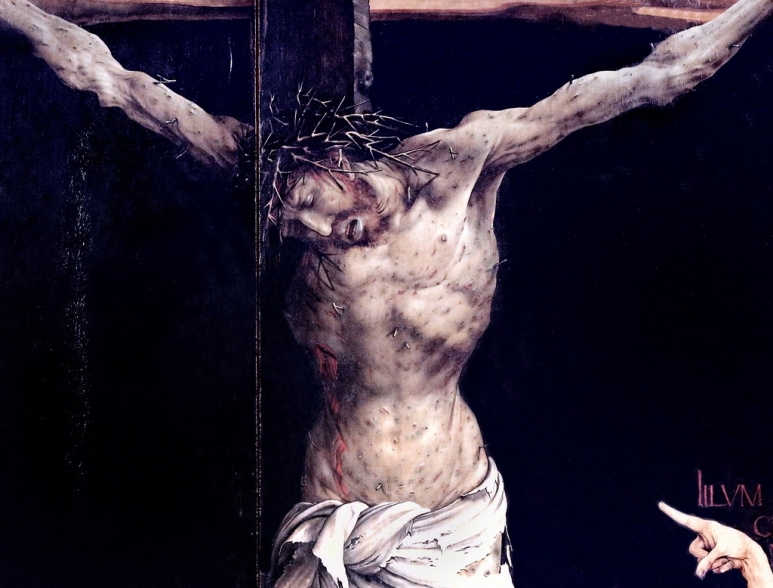

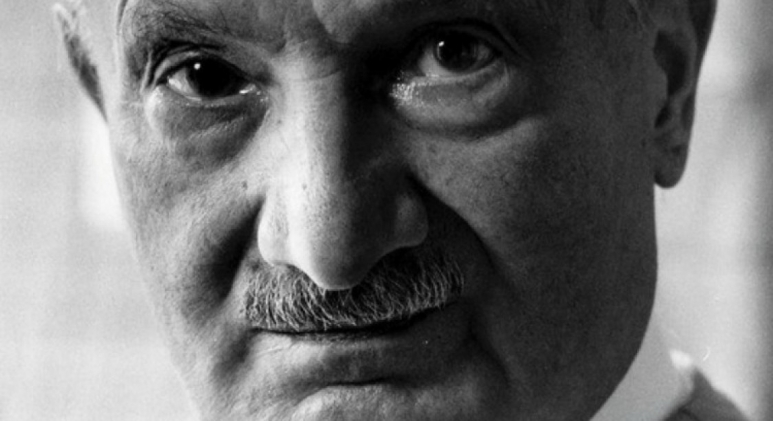

Pour faire suite à la disparition de l'auteur du polar millénariste Le Racine du mal, je republie dans l'Ouvroir l'article que je lui avais consacré dans le numéro 1, de La Presse littéraire, de septembre 2005, pour son Cosmos inc. Maurice G. Dantec, cet écrivain rock, écrivain culte pour certains, cyber-auteur, romancier de destruction massive, fou délirant, chrétien déviant, punk-anarcho-réactionnaire, était largement inspiré de ses maîtres : Duns Scott, Saint Thomas d’Aquin, Frédéric Nietzsche, Ernest Hello, Joseph de Maistre, Léon Bloy. En 1993, il avait publié La sirène rouge ; en 1996, Les racines du mal ; en 2000, Le théâtre des opérations ; 2003, Villa vortex. Puis, il s’est mis à être de plus en plus seul. Cette solitude, il la devait à une exigence de fer, et surtout des textes de plus en plus hermétiques, opaques, ainsi que des prises de position souvent malheureuses. Revenu au roman policier de ses débuts, avec Les résidents, paru aux éditions Inculte, en 2014, il prophétisait la mort rapide du monde occidental. En juillet 2005, j'avais reçu Cosmos inc. en service de presse, c'était un exemplaire non corrigé, à l'attention des journalistes. À l'époque, j'écrivais depuis 2004, dans la revue littéraire de l'auteur, appartenant au site d'informations en ligne Ring, lorsqu'il me fit parvenir son tout nouveau texte. En remerciement, je lui avais consacré une très longue étude, que vous pouvez désormais retrouver en accès libre dans l'Ouvroir.

Lire la suite