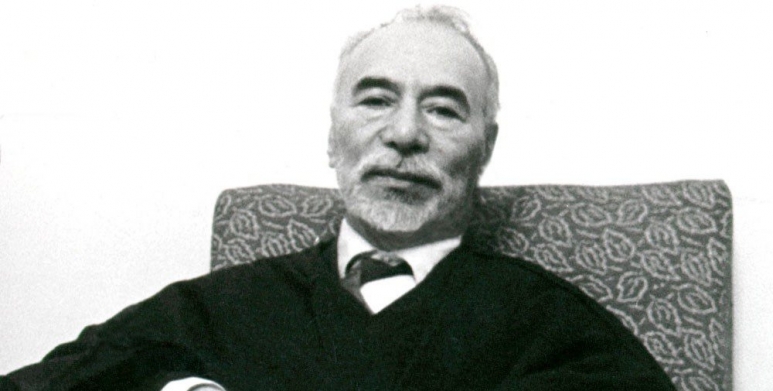

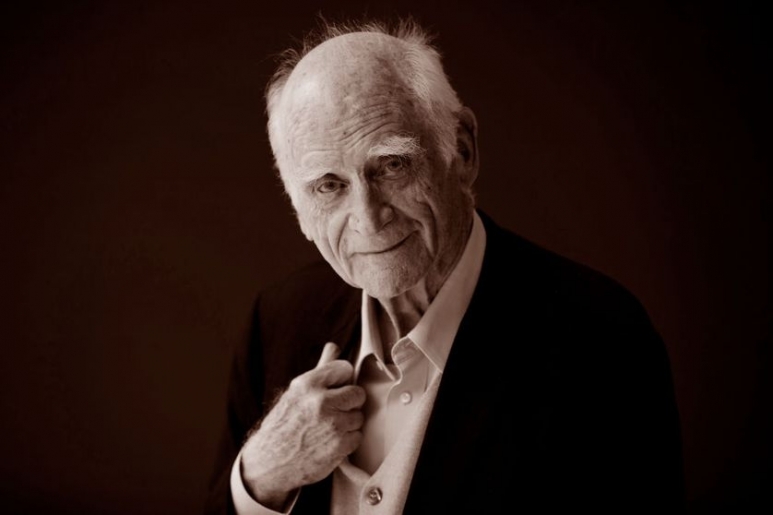

Michaël Lonsdale, un pèlerin à Tibhirine

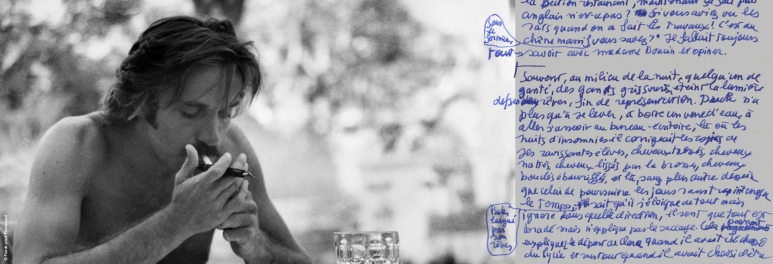

Qui a oublié l’interprétation magistrale de l’acteur Michaël Lonsdale, incarnant à l’écran Frère Luc dans le si beau film de Xavier Beauvois Des hommes et des dieux ? C’est sous la forme de bloc-notes que l’acteur, par ailleurs auteur de plusieurs livres dont L’Amour sauvera le monde, Il n’est pas trop tard pour le plus grand amour, revient, en nous proposant ses multiples souvenirs au cours d’un long pèlerinage qu’il effectua à Pâques 2018, jusqu’au monastère de Tibhirine en Algérie.